题目内容

14.下列对分子及性质的解释中,不正确的是( )| A. | 碘易溶于四氯化碳,甲烷难溶于水都可用相似相溶原理解释 | |

| B. | 由于乳酸( )中存在一个手性碳原子,导致该物质存在互为镜像的两个手性异构体;生产中可利用“手性合成”法主要得到其中一种手性分子 )中存在一个手性碳原子,导致该物质存在互为镜像的两个手性异构体;生产中可利用“手性合成”法主要得到其中一种手性分子 | |

| C. | 许多过渡金属离子对多种配体具有很强的结合力,因而,只有过渡金属才能形成配合物 | |

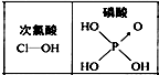

| D. |  由如图可知酸性:H3PO4>HClO,因为H3PO4分子中有1个非羟基氧原子 |

分析 A.极性分子易溶于极性分子组成的溶剂,非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂;

B.根据手性异构体分子的概念、结构和性质分析;

C.含有孤电子对的微粒与含有空轨道的微粒易形成配合物;

D.酸性强弱的一条经验规律是:含氧酸分子的结构中含非羟基(羟基为-OH)氧原子数越多,该含氧酸的酸性越强.

解答 解:A.碘是非极性分子易溶于非极性溶剂四氯化碳,甲烷属于非极性分子难溶于极性溶剂水,所以都可用相似相溶原理解释,故A正确;

B.碳原子连接四个不同的原子或原子团时,该碳原子为手性碳原子,所以乳酸 中第二个C为手性碳原子,导致该物质存在互为镜像的两个手性异构体;生产中可利用“手性合成”法主要得到其中一种手性分子,故B正确;

中第二个C为手性碳原子,导致该物质存在互为镜像的两个手性异构体;生产中可利用“手性合成”法主要得到其中一种手性分子,故B正确;

C.含有孤电子对的微粒与含有空轨道的微粒易形成配合物,因而,不仅是过渡金属才能形成配合物,故C错误;

D.H3PO4的非羟基氧原子数大于次氯酸的非羟基氧原子数,所以磷酸的酸性大于次氯酸,故D正确;

故选:C.

点评 本题考查了氢键、手性碳原子、分子稳定性的判断等知识点,题目难度不大,注意手性碳原子的判断方法:碳原子连接四个不同的原子或原子团时,该碳原子为手性碳原子.

练习册系列答案

黄冈小状元解决问题天天练系列答案

黄冈小状元解决问题天天练系列答案 三点一测快乐周计划系列答案

三点一测快乐周计划系列答案

相关题目

5.在防止禽流感疫情时,防疫部门大量使用了含氯类消毒剂,其中氯胺是一种长效缓释的有机氯消毒剂,有强氧化性,其杀菌能力是一般含氯消毒剂的4-5倍,下列有关氯胺(NH2Cl)的说法中一定不正确的是( )

| A. | 氯胺水解产物最初为羟胺(NH2OH)和HCl | |

| B. | 氯胺在一定条件下可与乙烯加成得H2NCH2CH2Cl | |

| C. | 氯胺的消毒原理与漂白粉相似 | |

| D. | 氯胺的电子式为 |

2.某同学参阅了“84消毒液”说明中的配方,欲用NaClO固体配制480mL含NaClO 25%,密度为1.19g/cm3的消毒液.下列说法正确的是( )

| A. | 配制过程只需要三种仪器即可完成 | |

| B. | 容量瓶用蒸馏水洗净后必须烘干才能用于溶液的配制 | |

| C. | 所配得的NaClO消毒液在空气中光照,久置后溶液中NaClO的物质的量浓度减小 | |

| D. | 需要称量的NaClO固体的质量为140 g |

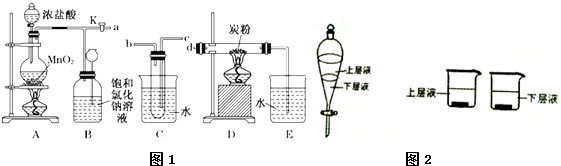

19.下列实验操作与实验目的相对应的是( )

| A. | 实验操作:制乙炔用饱和食盐水代替水,实验目的:加快化学反应速率 | |

| B. | 实验操作:C2H4与SO2混合气体通过盛有溴水的洗气瓶,实验目的:除去C2H4中的SO2 | |

| C. | 实验操作:淀粉溶液水解后冷却至温室,加碘水观察现象,实验目的:检验淀粉是否水解完全 | |

| D. | 实验操作:将溴乙烷与氢氧化钠水溶液共热一段时间,再向冷却后的混合液中滴加硝酸银溶液,实验目的:检验溴乙烷中的溴原子 |

6.已知反应:X+Y=M+N 为放热反应,对该反应的下列说法中正确的是( )

| A. | X 的能量一定高于 M | |

| B. | X 和 Y 的总能量一定高于 M 和 N 的总能量 | |

| C. | Y 的能量一定高于 N | |

| D. | 因为该反应是放热反应,故不必加热反应就一定能发生 |

3.稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17 种元素.稀土有“工业维生素”的美称,如今已成为极其重要的战略资源.

几种稀土元素的电离能(单位:kJ•mol-1)

(1)离子化合物 Na3[Sc(OH)6]中,存在的作用力除离子键外还有共价键和配位键.

(2)Sm(钐)的单质与1,2-二碘乙烷可发生如下反应:Sm+ICH2CH2I→SmI2+CH2=CH2.

ICH2CH2I中碳原子杂化轨道类型为sp3,1mol CH2=CH2中含有的σ键数目为5NA.常温下1,2-二碘乙烷为液体而乙烷为气体,其主要原因是二碘乙烷的相对分子质量较大,分子间作用力较强,沸点相对较高.

(3)PrO2(二氧化镨)的晶体结构与CaF2相似,晶胞中Pr(镨)原子位于面心和顶点.则PrO2(二氧化镨)的晶胞中有8个氧原子.

(4)Ce(铈)单质为面心立方晶体,其胞参数为a=516pm.晶胞中Ce(铈)原子的配位数为12,列式表示Ce(铈)单质的密度:4×1406.02×1023×(516×10−10)34×1406.02×1023×(516×10−10)3g•cm-3(不必计算出结果).

几种稀土元素的电离能(单位:kJ•mol-1)

| 元素 | I1 | I2 | I3 | I1+I2+I3 | I4 |

| Sc(钪) | 633 | 1235 | 2389 | 4257 | 7019 |

| Y(钇) | 616 | 1181 | 1980 | 3777 | 5963 |

| La(镧) | 538 | 1067 | 1850 | 3455 | 4819 |

| Ce(铈) | 527 | 1047 | 1949 | 3523 | 3547 |

(2)Sm(钐)的单质与1,2-二碘乙烷可发生如下反应:Sm+ICH2CH2I→SmI2+CH2=CH2.

ICH2CH2I中碳原子杂化轨道类型为sp3,1mol CH2=CH2中含有的σ键数目为5NA.常温下1,2-二碘乙烷为液体而乙烷为气体,其主要原因是二碘乙烷的相对分子质量较大,分子间作用力较强,沸点相对较高.

(3)PrO2(二氧化镨)的晶体结构与CaF2相似,晶胞中Pr(镨)原子位于面心和顶点.则PrO2(二氧化镨)的晶胞中有8个氧原子.

(4)Ce(铈)单质为面心立方晶体,其胞参数为a=516pm.晶胞中Ce(铈)原子的配位数为12,列式表示Ce(铈)单质的密度:4×1406.02×1023×(516×10−10)34×1406.02×1023×(516×10−10)3g•cm-3(不必计算出结果).

4.下列实验操作或记录正确的是( )

| A. | 常温常压下测得1molN2的质量为28g | |

| B. | 用量筒测得排水法收集制得的氢气体积为50.28mL | |

| C. | 用两只250mL的容量瓶配制0.1mol/L500mL的NaOH溶液 | |

| D. | 用托盘天平称得2.5g胆矾,受热充分失水后,固体质量减轻1.6g |