题目内容

【题目】过氧化钠(Na2O2)是中学常见物质,常见的过氧化物还包括过氧化钙(CaO2)。已知过氧化钠与CO2反应有气体生成,而将SO2通入过氧化钠粉末中也有气体生成。有人提出CO2、SO2与过氧化钠的反应原理相同,但也有人提出SO2具有较强的还原性,CO2无强还原性,反应原理不相同。据此设计如下实验操作进行判断。

实验一:向一定量的过氧化钠固体中通入足量的SO2,取反应后的固体进行实验探究,以证明过氧化物与SO2反应的特点。

(1)提出假设:

假设1:反应后固体中只有Na2SO3,证明SO2未被氧化;

假设2:反应后固体中只有Na2SO4,证明SO2完全被氧化;

假设3:__________________________,证明______________________。

实验探究:

实验二:通过测量气体的体积判断发生的化学反应,实验装置如下。

(2)试剂A可以选用________,试剂B的作用是________。

(3)实验测得装置C中过氧化钠质量增加了m1g,装置D质量增加了m2g,装置E中收集到的气体为V L(已换算成标准状况下),用上述有关测量数据判断,SO2未被氧化、完全被氧化的V-m1关系式。

未被氧化:____________,完全被氧化:____________。

(4)若SO2完全被氧化,写出反应的化学方程式__________________________。

【答案】Na2SO3和Na2SO4的混合物 SO2被部分氧化 浓H2SO4 吸收未反应的SO2 V=7m1/30 V=0 SO2+Na2O2=Na2SO4

【解析】

(1)根据假设1和假设2推断假设3;

(2)过氧化钠和水反应,装置A中试剂能吸收水蒸气,所以试剂为浓硫酸,干燥气体除去水蒸气;试剂B除去过量的SO2;

(3)若Na2SO3未被氧化发生的反应只有2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2根据差量法计算即可;

(4)若SO2完全被氧化生成固体是硫酸钠。

(1)根据假设1和2可判断,假设3应该是:固体为Na2SO3和Na2SO4的混合物;证明SO2部分被氧化;

(2)过氧化钠和水反应,装置A中试剂能吸收水蒸气,所以试剂为浓硫酸,干燥气体除去水蒸气;装置B为测定生成氧气的体积,需要把剩余的二氧化硫除去,因此试剂B装置作用是吸收未反应的SO2。

(3)实验测得装置C中过氧化钠质量增加了m1g,装置D质量增加了m2g,装置E中收集到的气体为V L(已换算成标准状况下)。若SO2未被氧化,则发生反应:2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2。依据化学方程式和反应增重计算E中收集的氧气,即

解得V=![]() ;若二氧化硫全部被氧化发生的反应为:Na2O2+SO2=Na2SO4;反应过程中无氧气生成,V=0;若0<V<

;若二氧化硫全部被氧化发生的反应为:Na2O2+SO2=Na2SO4;反应过程中无氧气生成,V=0;若0<V<![]() ,则二氧化硫部分被氧化。

,则二氧化硫部分被氧化。

(4)二氧化硫完全被氧化生成硫酸钠,则反应的化学方程式为:SO2+Na2O2=Na2SO4。

名校课堂系列答案

名校课堂系列答案【题目】下列实验的操作、现象和结论(或解释)均正确的是( )

操作 | 现象 | 结论(或解释) | |

A | 向某溶液中滴加Ba(NO3)2溶液和稀盐酸 | 生成白色沉淀 | 原溶液中有SO42- |

B | 密闭容器中有反应:A(g)+B(g) | 再次达到平衡时测得c(C)为0.8mol·L-1 | x=l,增大压强平衡正向移动 |

C | 往试管中加入2mL 10%的CuSO4溶液,再滴入4~6滴2%的NaOH溶液,振荡后加入2mL葡萄糖溶液,加热煮沸 | 产生砖红色沉淀 | 葡萄糖分子结构中有醛基 |

D | 向某溶液中滴加新制氯水和CCl4,振荡、静置 | 下层溶液显紫红色 | 原溶液中有I- |

A.AB.BC.CD.D

【题目】结合下表回答下列问题(均为常温下的数据):

酸 | 电离常数(Ka) | 酸 | 电离常数(Ka) | 酸 | 电离常数(Ka) | 酸 | 电离常数(Ka) |

CH3COOH | 1.8×10-5 | H2CO3 | K1=4.4×10-7 | H2C2O4 | K1=5.4×10-2 | H2S | K1=1.3×10-7 |

HClO | 3×10-8 | K2=4.7×10-11 | K2=5.4×10-5 | K2=7.1×10-15 |

请回答下列问题:

(1) 同浓度的CH3COO-、HCO3-、CO32-、HC2O4-、ClO-、S2-中结合H+的能力最弱的是_________。

(2) 0.1mo1/L的H2C2O4溶液与0.1mo1/L的KOH的溶液等体积混合后所得溶液呈酸性,该溶液中各离子浓度由大到小的顺序为________________。

(3)pH相同的NaC1O和CH3COOK溶液中,[c(Na+)-c(C1O-)]______[c(K+)-c(CH3COO-)](填“>”、“<”或“=”) 。

(4) 向0.1mo1/LCH3COOH 溶液中滴加NaOH 溶液至c(CH3COOH): c(CH3COO-)=5:9,此时溶液pH=_________。

【题目】某实验小组欲制取氧化铜并证明氧化铜能加快氯酸钾的分解,进行了如下实验:

(一)制取氧化铜

①往盛有一定量CuCl2溶液的烧杯中逐滴加入NaOH溶液,直至不再产生沉淀,然后将烧杯中的物质转移到蒸发皿中,加热至沉淀全部变为黑色。

②将步骤①所得的黑色沉淀过滤、洗涤,晾干后研细备用。

(1)在实验过程中,若未加入NaOH溶液,直接将CuCl2溶液转移到蒸发皿中加热,最后也能得到黑色沉淀,试分析其原因__________。

(2)写出检验步骤②中沉淀是否洗涤干净的操作__________________。

(二)为证明氧化铜能加快氯酸钾的分解并与二氧化锰的催化效果进行比较,用下图装置进行实验,每次实验时均收集25ml气体,其他可能影响实验的因素均已忽略,实验数据见下表:

实验序号 | KClO3质量 | 其他物质质量 | 待测数据 |

③ | 1.2g | 无其他物质 | a |

④ | 1.2g | CuO 0.5g | b |

⑤ | 1.2g | MnO20.5g | c |

(3)写出氯酸钾分解反应的化学方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目________。

(4)上述实验中的“待测数据”是指___________________。

(5)图中量气装置B由干燥管、乳胶管和50mL滴定管改造后组装面成,此处用滴定管是________(填“酸式”或“碱式”)滴定管。

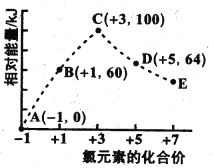

(6)若实验证明氧化铜加快氯酸钾的分解效果比用二氧化锰差,请结合上表的实验效果数据,在坐标图中分别画出使用CuO、MnO2作催化剂时产生氧气的体积[V(O2)]随时间(t)变化的曲线(注明必要的标识)________。