0 199394 199402 199408 199412 199418 199420 199424 199430 199432 199438 199444 199448 199450 199454 199460 199462 199468 199472 199474 199478 199480 199484 199486 199488 199489 199490 199492 199493 199494 199496 199498 199502 199504 199508 199510 199514 199520 199522 199528 199532 199534 199538 199544 199550 199552 199558 199562 199564 199570 199574 199580 199588 447348

t,其中Nt为t时刻细菌总数。N0为初始细菌数,

t,其中Nt为t时刻细菌总数。N0为初始细菌数,

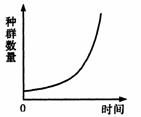

=rN(

=rN( )。式中dN/dt是在某一时间、某一种群数量条件下的瞬时增长率;r是内禀增长率,即该种群的最大增长潜力;K为环境的容纳量;N为某一时间的种群数量。按此方程绘制的曲线如图10-2所示。曲线成“S”形。在N=1/2 K时,“S”形曲线有一个拐点A。

)。式中dN/dt是在某一时间、某一种群数量条件下的瞬时增长率;r是内禀增长率,即该种群的最大增长潜力;K为环境的容纳量;N为某一时间的种群数量。按此方程绘制的曲线如图10-2所示。曲线成“S”形。在N=1/2 K时,“S”形曲线有一个拐点A。