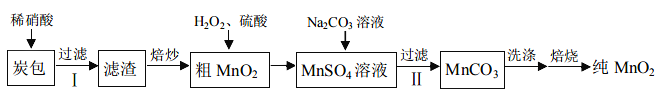

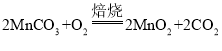

题目内容

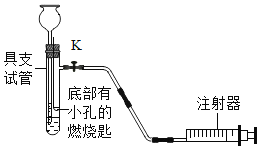

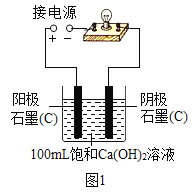

【题目】实验小组同学验证Ca(OH)2溶液导电性的实验装置如图1所示。实验观察到灯泡变亮的同时,两个电极上均有气体产生,且阳极附近出现了白色浑浊。小组同学对白色浑浊物的成分进行了如下探究。

(猜想一)甲同学认为:白色浑浊物是Ca(OH)2。

(实验一)为了验证甲同学的猜想,进行如下实验。取少量白色浊液于试管中,加入足量水,充分振荡,观察到仍有白色浑浊。

(猜想二)乙同学认为:白色浑浊物中含有CaCO3。

(实验二)为了验证乙同学的猜想,进行如下实验。取少量白色浊液于试管中,滴加稀盐酸,白色浑浊消失,没有观察到有气泡产生。

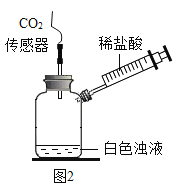

(实验三)为了进一步验证乙同学的猜想,进行如下实验。

实验装置图 | 实验操作 | 实验现象 |

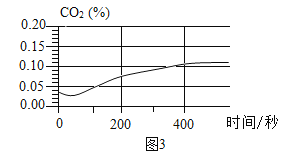

| 将注射器内稀盐酸推入瓶中,并用二氧化碳传感器测得装置内二氧化碳的体积分数 | I.白色浑浊消失,没有观察到有气泡产生 II.检测到二氧化碳含量随时间的变化如下图所示

|

(解释与结论)

(1)用石墨电极验证Ca(OH)2溶液的导电性实验时,两个电极上产生大量气体,发生的是电解水的反应,写出反应的化学方程式________。

(2)甲同学提出白色浑浊为Ca(OH)2的理由是_____。

(3)由实验三得出的结论是____,相关反应的化学方程式为____。

(反思与交流)

(4)实验二中没有观察到明显气泡的可能原因是____。

(5)丙同学为了进一步探究白色浑浊物产生的原因,用铂(Pt)电极代替石墨(C)电极完成图1所示实验,其目的是________。

【答案】2H2O![]() 2H2↑+O2↑ Ca(OH)2已经饱和,水因反应而被消耗,使体系内水减少,导致Ca(OH)2析出 白色浑浊物中有CaCO3 CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ CaCO3含量较少,使反应生成的CO2太少,没有明显逸出 探究白色浑浊物的产生与石墨电极有关

2H2↑+O2↑ Ca(OH)2已经饱和,水因反应而被消耗,使体系内水减少,导致Ca(OH)2析出 白色浑浊物中有CaCO3 CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ CaCO3含量较少,使反应生成的CO2太少,没有明显逸出 探究白色浑浊物的产生与石墨电极有关

【解析】

(1)在通电的条件下,水分解为氢气和氧气;反应的化学方程式:2H2O![]() 2H2↑+O2↑;

2H2↑+O2↑;

(2)饱和的石灰水是氢氧化钙的饱和溶液,水因为电解而部分被消耗,所以导致氢氧化钙析出;

(3)由图象可知,装置内二氧化碳的含量增加,这是因为碳酸钙与稀盐酸反应生成了二氧化碳,所以白色浑浊物中含有碳酸钙,碳酸钙与盐酸反应生成了二氧化碳、氯化钙和水,反应的化学方程式为CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑;

(4)因为碳酸钙的含量较少,与稀盐酸反应生成的二氧化碳太少,所以没有观察到有明显的气体逸出;

(5)用铂(Pt)电极代替石墨(C)电极完成图1所示实验,其目的是探究白色浑浊物的产生是否与石墨电极有关。

期末1卷素质教育评估卷系列答案

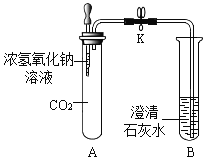

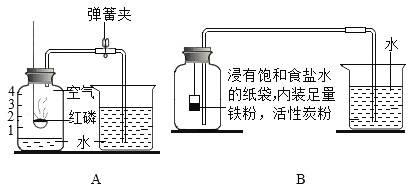

期末1卷素质教育评估卷系列答案【题目】下图A、B两个实验均可用于空气中氧气含量的测定。

小资料:铁粉与氧气、水常温下反应发生锈蚀,氯化钠、活性炭会加速该反应。

(1)红磷燃烧反应的化学方程式为_____

(2)实验A中,当红磷熄灭,温度冷却到室温后,打开止水夹,观察到烧杯中的水会倒流入集气瓶中,其原因是_____。

(3)图B所示实验中,测得的数据如下:

项目 | 实验前烧杯中水的体积 | 实验后烧杯中水的体积 | 集气瓶的容积 |

体积/mL | 160 | 108 | 250 |

该实验中测得的氧气的体积分数为_____(写出计算式即可)。

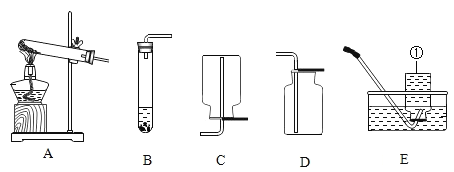

【题目】(1)实验室常用过氧化氢溶液与二氧化锰制取氧气,选用的发生装置为____填字母), 反应原理用化学方程式表示为____,二氧化锰在反应前后____和____保持不变。 收集氧气可以用____ (填“向上”或“向下”)排空气法,检验氧气已经收集满的方法是____。

(2)研究小组继续探究影响过氧化氢分解速度的相关因素,做如下实验:

(实验 1)研究不同催化剂对过氧化氢分解速度的影响

在两只烧杯中,分别加入 10mL 约 10%的过氧化氢溶液和 5 滴洗洁精,再向其中分别 加入 4mL 质量分数为 10%的 KI、酵母液,实验结果如下表所示。

物质 | H2O2 | 现象 |

10%KI | 10% | 立即产生淡黄色气泡,溶液变成黄色,48s 后泡沫到达烧杯顶端 |

10%酵母 | 10% | 立即产生白色气泡,10s 后泡沫到达烧杯顶端 |

生活中洗洁精可清除油污,其原理是____(填“溶解”、“乳化”或“化学反应”)。

此实验中是便于形成泡沫观察反应的速度。

据表分析,加入 KI 的烧杯中变黄可能是产生了碘单质,可以通过加入____(填物质名称)后变蓝色检验确认。酵母使过氧化氢分解速度明显加快,继续研究。

(实验 2)研究不同浓度酵母液对双氧水分解速度的影响

在五只烧杯中,分别加入约 10%过氧化氢溶液和5滴洗洁精,再分别加入4mL 质量 分数为 2%、5%、10%、15%的酵母液,实验结果下表所示

酵母液 | H2O2 | 现象 |

2% | 10% | 产生白色气泡,1min25s 后泡沫到达烧杯顶端 |

5% | 10% | 产生白色气泡,42s 后泡沫到达烧杯顶端 |

10% | 10% | 立即产生白色气泡,10s 后泡沫到达烧杯顶端 |

15% | 10% | 立即产生白色气泡,8s 后泡沫到达烧杯顶端 |