题目内容

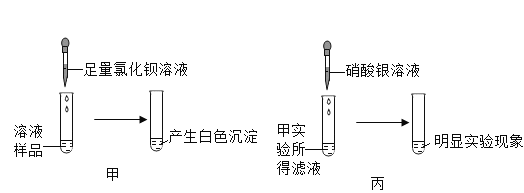

【题目】为了使同学们掌握酸根离子的检验方法,老师提供了一包白色固体,可能是碳酸钠、硫酸钠、氯化钠中的一种或几种。请你和同学们一起通过实验的方法探究白色固体的成分。

(提出问题)如何确定白色固体的成分?

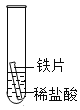

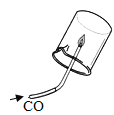

(实验探究)甲同学取少量白色固体配成溶液,取溶液样品,实验如图所示,由此他得出实验结论:白色固体中一定含有硫酸钠。

(收集证据)他得出此结论的理由是_______________(用化学方程式解释)。

(继续探究)乙同学取甲同学实验所得白色沉淀于试管中,向其中加入_________________,观察到白色固体表面冒气泡固体逐渐减少至消失,于是得出实验结论:原白色固体中一定含有__________(填化学式,下同),一定不含___________,据此可知甲同学的实验结论不正确。白色固体中是否含有氯化钠呢?丙同学取甲同学实验所得滤液,向其中滴加的酸银溶察到明显的实验现象,于是得出实验结论:白色固体中含有氯化钠。请你评价丙同学的及结论_______________。

(反思与实践)经研究,同学们对实验进行了适当的调经和改进,最终确定了白色固体的成分是碳酸钠和氯化钠。

(归纳与总结)由上述探究可知:如果我们取一次样品先后鉴别几种物质,在鉴别第一种物质时,要注意所加试剂不能____________(填一点)。

【答案】BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl 稀硝酸 Na2CO3 Na2SO4 丙同学的实验及结论都不正确,因为氯化钡也会与硝酸银反应生成氯化银白色沉淀 不能影响待测物质

【解析】

[收集证据]取样品适量配成溶液,再取少量溶液于试管中,向溶液中滴加足量的氯化钡溶液,产生白色沉淀,由此他得出实验结论:白色固体中一定含有硫酸钠。得出此结论的理由是BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl;

[继续探究] 碳酸钠也和氯化钡反应生成的碳酸钡沉淀,所以甲同学的实验方案和结论不正确。碳酸钠和氯化钡反应生成溶于酸的碳酸钡沉淀,硫酸钠和氯化钡生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,碳酸钡和硝酸反应生成二氧化碳,乙同学取甲同学实验所得白色沉淀于试管中,向其中加入硝酸,观察到白色固体表面冒气泡固体逐渐减少至消失,于是得出实验结论:原白色固体中一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,据此可知甲同学的实验结论不正确。探究溶液中是否有氯化钠:丙同学取甲同学实验所得滤液,向其中滴加硝酸银溶液,虽察到明显的实验现象,不能白色固体中含有氯化钠,因氯离子和银离子反应生成氯化银沉淀,但加入的氯化钡溶液中有氯离子,不能证明氯离子来自于氯化钠,不能证明有氯化钠;所以丙同学的实验及结论都不正确,因为氯化钡也会与硝酸银反应生成氯化银白色沉淀;

[归纳与总结]由上述探究可知:如果我们取一次样品先后鉴别几种物质,在鉴别第一种物质时,要注意所加试剂不能不能影响待测物质。

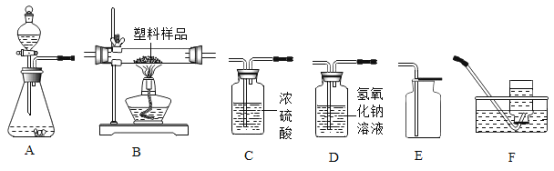

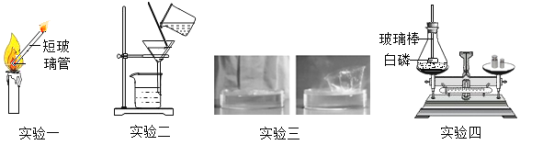

【题目】比较和分类是重要的学习方法。初中化学教材很多实验都是探究物质性质的实验,请将下列实验继续分类:

(1)分类依据是______________,包含的实验是___________(填字母)。

A | B | C | D |

|

|

|

|

(2)稀硫酸与金属锌发生置换反应生成氢气,面浓硫酸因其有很强的氧化性,与活泼金属反应不会生成氢气,而是生成水、同时生成一种气体污染物和硫酸盐。请写出浓硫酸与金属锌反应的化学方程式___________,由此可知:溶液______________不同,化学性质可能不同。

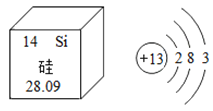

【题目】下图分别是硅元素在元素周期表中的信息和铝元素的原子结构示意图。下列说法错误的是

A.硅的相对原子质量为28.09g

B.铝原子核内有13个质子

C.硅属于非金属元素

D.铝元素位于元素周期表的第三周期

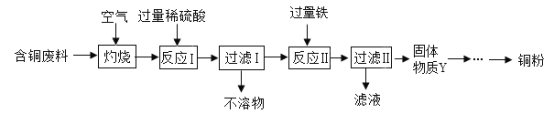

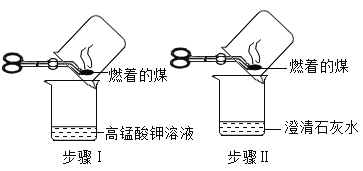

【题目】近几年我国某些城市酸雨污染较为严重,主要是因为大量燃烧含硫量较高的煤而形的,某兴趣小组同学为验证煤中含有碳元素和硫元素进行了如下实验:

(实验目的)验证煤中含有碳元素和硫元素。

(查阅资料)

(1)二氧化硫能使高锰酸钾溶液褪色(溶液由紫红色变为无色),该反应的化学方程式为:![]() ,其中X的化学式是_______。

,其中X的化学式是_______。

(2)二氧化硫和二氧化碳一样能使澄清石灰水变浑浊,它与氢氧化钙反应生成亚硫酸钙(CaSO3)和水。写出二氧化硫与氢氧化钙反应的化学方程式 _________。

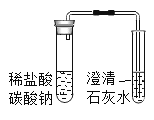

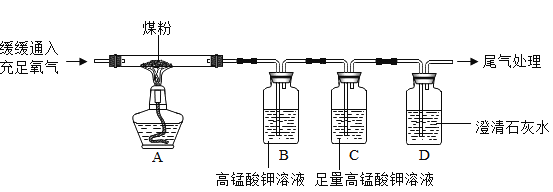

(实验探究)根据上述资料,同学们设计了如下实验方案进行探究。

实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |

| 步骤I中稀高锰酸钾溶液褪色,步骤Ⅱ中澄清石灰水变浑浊 | 煤中含有碳元素和硫元素 |

(反思与交流)

(1)小红认为上述实验方案不合理,理由是________。

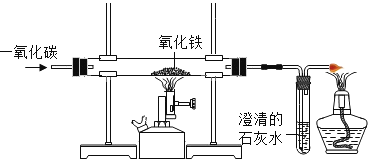

(2)为了达到实验目的,同学们又设计了如下图所示实验方案(部分装置在图中略去)。

①图中装置C的作用是________。

②若要得出煤中含有碳元素和硫元素的结论,实验中应观察到的现象是____________。