0 327750 327758 327764 327768 327774 327776 327780 327786 327788 327794 327800 327804 327806 327810 327816 327818 327824 327828 327830 327834 327836 327840 327842 327844 327845 327846 327848 327849 327850 327852 327854 327858 327860 327864 327866 327870 327876 327878 327884 327888 327890 327894 327900 327906 327908 327914 327918 327920 327926 327930 327936 327944 447348

A.诺曼底登陆

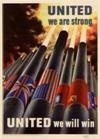

B.《联合国家宣言》的签署

A.诺曼底登陆

B.《联合国家宣言》的签署

(2009年·山东省烟台市)24.右图为丘吉尔在1940年5月就任首相时的演讲。请问丘吉尔所说的“胜利”是:

(2009年·山东省烟台市)24.右图为丘吉尔在1940年5月就任首相时的演讲。请问丘吉尔所说的“胜利”是: A.苏德战场 B.太平洋战场 C.北非战场 D.欧洲第二战场

A.苏德战场 B.太平洋战场 C.北非战场 D.欧洲第二战场 (2009年·湖北省天门市)20.第二次世界大战是人类历史上一场空前的浩劫,右图是这场战争中某次战役的示意图,该战役

(2009年·湖北省天门市)20.第二次世界大战是人类历史上一场空前的浩劫,右图是这场战争中某次战役的示意图,该战役