题目内容

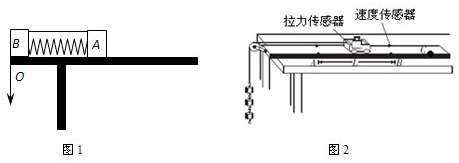

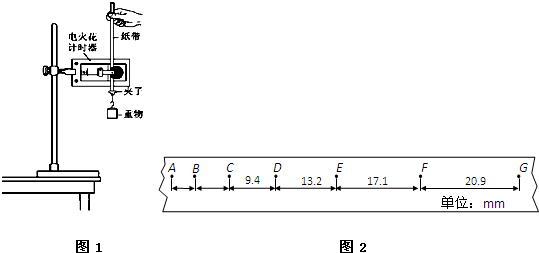

某同学用如图1所示的装置探究“碰撞中的动量守恒守恒”.先将质量为ma的a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的质量为mb的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端静止放置,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次.

(1)如果两小球碰后不是同时落地,对实验结果

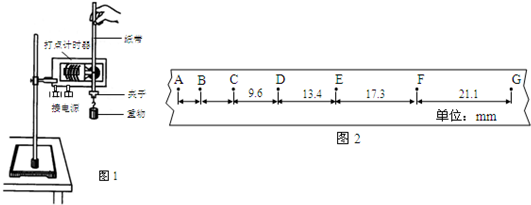

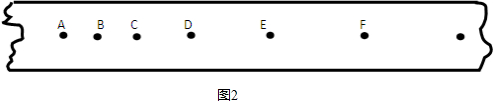

(2)为测定未放小球b时,小球a落点的平均位置B,把刻度尺的零刻度线跟记录纸上的O点对齐,如图2给出了小球a落点附近的情况,说出确定B的平均位置的方法:

(3)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是(忽略小球半径,用图中字母表示所需的量)

(1)如果两小球碰后不是同时落地,对实验结果

有

有

影响.(填“有”或“无”);(2)为测定未放小球b时,小球a落点的平均位置B,把刻度尺的零刻度线跟记录纸上的O点对齐,如图2给出了小球a落点附近的情况,说出确定B的平均位置的方法:

用圆规画半径尽可能小的圆将所有点圈在圆内,圆心为B球落点的平均位置.

用圆规画半径尽可能小的圆将所有点圈在圆内,圆心为B球落点的平均位置.

(3)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是(忽略小球半径,用图中字母表示所需的量)

m1OB=m1OA+m2OC

m1OB=m1OA+m2OC

.分析:(1)若不同时落地,则在空中运动时间不同,则不能用水平位移代替水平速度大小;

(2)为了更加准确找到落地点,可以用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即为平均位置

(3)明确实验原理,该实验成功的关键是求出碰撞前后的小球动量大小,求出碰撞前后的速度时,该实验借助于平抛的运动规律间接的利用水平方向的位移表示物体碰撞前后速度大小,因此将速度问题转化为水平位移问题,由此可得出表达式.

(2)为了更加准确找到落地点,可以用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即为平均位置

(3)明确实验原理,该实验成功的关键是求出碰撞前后的小球动量大小,求出碰撞前后的速度时,该实验借助于平抛的运动规律间接的利用水平方向的位移表示物体碰撞前后速度大小,因此将速度问题转化为水平位移问题,由此可得出表达式.

解答:解:(1)如果不同时落地,则不能用水平位移代替碰撞后的速度,对实验结果有影响;

(2)在进行实验时,该实验利用了多次实验取平均值的思想进行的,在确定小球落点时注意采用的方法是用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,这样可以减小实验过程中造成的偶然误差.

(3)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2

根据平抛运动规律有:v0t=OB,v1t=OA,v2t=OC,

下落时间t相同,因此有:m1OB=m1OA+m2OC.

故答案为:(1)有;(2)用圆规画半径尽可能小的圆将所有点圈在圆内,圆心为B球落点的平均位置;(3)m1OB=m1OA+m2OC.

(2)在进行实验时,该实验利用了多次实验取平均值的思想进行的,在确定小球落点时注意采用的方法是用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,这样可以减小实验过程中造成的偶然误差.

(3)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2

根据平抛运动规律有:v0t=OB,v1t=OA,v2t=OC,

下落时间t相同,因此有:m1OB=m1OA+m2OC.

故答案为:(1)有;(2)用圆规画半径尽可能小的圆将所有点圈在圆内,圆心为B球落点的平均位置;(3)m1OB=m1OA+m2OC.

点评:明确实验原理,了解具体实验操作,正确获取题目所给信息,应用物理基本规律求解,该题主要是要把动量守恒和动能守恒要用水平方向的位移表示出来,同学们一定要注意掌握.

练习册系列答案

互动课堂系列答案

互动课堂系列答案 激活思维智能训练课时导学练系列答案

激活思维智能训练课时导学练系列答案

相关题目