题目内容

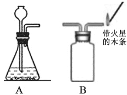

【题目】科学实验必须按规范进行操作,下列实验操作规范的是( )

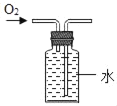

A.  CO2验满B.

CO2验满B.  收集O2

收集O2

C. ![]() 滴加液体D.

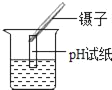

滴加液体D.  测溶液pH

测溶液pH

【答案】B

【解析】

A.检验二氧化碳是否收集满时,应将燃着的木条放在集气瓶口,不能伸入瓶中,图中所示操作错误。

B.图中装置用排水法收集气体时,长导管是出水管,短导管是进气管,图中所示装置正确。

C.使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误。

D.用pH试纸测定未知溶液的pH时,正确的操作方法为用玻璃棒蘸取少量待测液滴在干燥的pH试纸上,与标准比色卡对比来确定pH.不能将pH试纸伸入待测液中,以免污染待测液,图中所示操作错误。

故选:B。

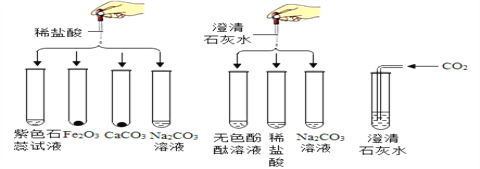

【题目】实验室有两瓶标签破损的无色溶液甲、乙,只知道它们分别是稀盐酸和氢氧化钠溶液。请同学设计不同方案区别它们。按要求回答下列问题:

(1)在不选用酸碱指示剂、pH试纸的情况下,选择不同类别的物质进行区分。

所加试剂 | 实验现象和结论 | 发生反应的化学方程式 | |

方法一 | 锌粒 | 有气泡产生的是稀盐酸,无气泡产生的是氢氧化钠溶液 | Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑ |

方法二 |

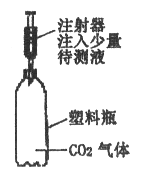

(2)同学们在交流实验方案时,小刚设计的“用二氧化碳气体做试剂”引起了一场争论。正方观点:可以区别;反方观点:无法区别。小明赞同反方的观点,其理由是_______________;小红则赞同正方的观点,如果你也赞同的话,请你参考下图装置说出验证的方法(简要写出操作、现象、结论):__________________。

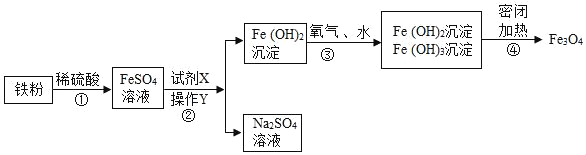

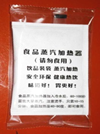

【题目】如图的加热袋常用于野外加热食物。加热袋中的固体粉末含镁粉、铁粉和氯化钠,使用时向其中加入水袋中的水,即可产生大量热。实验小组针对放热过程中的反应原理展开探究。

【查阅资料】

常温下镁粉能与水发生置换反应,且放热。

【进行实验】

同学们用下图所示装置进行模拟实验:分别取不同成分的固体粉末放入甲中,通过分液漏斗向其中均加入8 mL水,读取甲中所得固液混合物的最高温度,实验记录如下表:

(实验时的室温为22.8℃)

实验序号 | A | B | C | D | E | F |

固体成分 | Mg | Fe | Mg+Fe | Mg+NaCl | Fe+NaCl | Mg+Fe+NaCl |

乙中现象 | 少量肥皂泡,难以点燃 | ______ | 少量肥皂泡,难以点燃 | 较多肥皂泡,点燃有爆鸣声 | 无肥皂泡 | 大量肥皂泡,点燃有爆鸣声 |

混合物温度 | 23.1℃ | 22.8℃ | 23.1℃ | 24.2℃ | 22.8℃ | 27.2℃ |

【解释与结论】

(1)实验B,乙中现象为_______________。

(2)实验A证明了镁粉与水能反应,完成该反应的化学方程式Mg+2H2O=____+H2 ![]() 。

。

(3)使镁粉与水迅速反应并放热的最佳方法是向镁粉中加入_____________。

【反思改进】

(4)同学们分析实验数据发现,升高的温度没有达到食品加热袋的效果,其可能的原因是___________。

(5)同学们根据实验结果进一步猜测,实验F中的反应结束后,甲中剩余固体混合物中仍然含有铁粉,检验其铁粉存在的的实验方案为:取少量固体混合物________。

【题目】化学反应常伴随着能量的变化,从能量角度去认识化学变化是认识化学的重要手段。实验用品:37%的浓盐酸(密度为1.18g/mL)、10%的氢氧化钠溶液、蒸馏水量筒、温度计。

实验一:配制100mL 10%的盐酸(密度为1.05g/mL)

实验步骤:

(1)计算:需要37%的浓盐酸的体积为______mL(精确到0.01mL,下同):需要蒸馏水的体积为______mL(水的密度为10g/mL)

(2)量取浓盐酸和蒸馏水

(3)混合配制

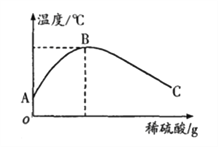

实验二:在一定体积的10%的氢氧化钠溶液中滴加10%的盐酸(室温下),反应中溶液温度的变化如下:

加入盐酸的体积(V)mL | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

溶液温度变化(△t)℃ | △t1 | 5.2 | 9.6 | 12.0 | 16.0 | 18.2 | 16.7 | 15.7 | 14.7 | 13.7 | 12.9 |

①表中△t1的值为______。

②写出该反应的化学方程式______。

③当加入盐酸的体积为10mL时,所得溶液的溶质一定含有______。

④根据上表分析,加入盐酸的体积在0~10mL,溶液温度变化的趋势及其原因是______。

⑤其他条件不变,若改用20%的盐酸进行滴加,结合对上述曲线的分析,大胆猜想新曲线最高点的位置(不考虑溶液密度和比热容的变化及热量散失等影响因素)______