题目内容

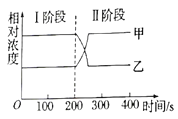

【题目】如图表示某植物叶肉细胞中C3和C5浓度的变化情况,该植物在I阶段处于适宜环境条件 下,II阶段是某个环境条件降低引起的瞬时变化。下列分析正确的是

A. I阶段在类襄体膜上进行,II阶段在叶绿体基质中进行

B. 图中II阶段的变化很可能是降低光照强度引起的

C. 图中物质甲转变成乙需要光反应提供的ATP和NADPH

D. 达到最大光合作用强度时,所需最小光照强度II阶段的比I阶段低

【答案】D

【解析】

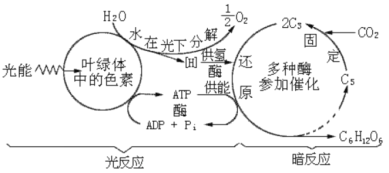

光合作用过程:

题图表示植物叶肉细胞中C3和C5浓度的变化情况,因此两个阶段均表示光合作用暗反应,发生在叶绿体基质中,A错误;当光照强度降低,短时间内光反应产生的[H]、ATP减少,导致C3的还原减少,而C5与CO2反应生成的C3不变,因此C3含量上升,C5下降。当CO2浓度降低,短时间内光反应产生的[H]、ATP不变,C5与CO2反应生成的C3减少,导致C5的消耗减少,而C3的还原继续进行,因此C3含量下降,C5上升。所以,图中II阶段的变化很可能是降低光照强度和降低CO2浓度引起的,B错误;图中物质甲可能是C3或C5。若甲是C3,则乙是C5,甲转变成乙需要光反应提供的ATP和NADPH。若甲是C5,则乙是C3,甲转变成乙需要CO2,C错误;由题意可知,发生改变的是CO2浓度降低,达到最大光合作用强度时,II阶段所需的光照强度比I阶段低,D正确。故选D。

练习册系列答案

轻巧夺冠周测月考直通名校系列答案

轻巧夺冠周测月考直通名校系列答案

相关题目