题目内容

【题目】纤维素分解菌培养基的配方,请回答下列问题:

(1)实验用的培养皿常用的两种火菌方法是____,其中一种方法在灭菌之前需要将锅内的冷空气排尽,否则会因____而影响灭菌效果。

(2)这个培养基通过__________实现对纤维素分解菌的选择作用,此外在培养过程中要将培养瓶放置在摇床上,其目的是_____。

(3)据图分析,培养基中添加的多种无机盐的作用包括_____(至少答出三点)。

(4)若将此培养基改为纤维素分解菌的鉴别培养基,还需要在其中添加的成分有_______。在实验室培养微生物时,常用紫外线对空气进行消毒,其消毒原理是________。

【答案】干热灭菌和高压蒸汽灭菌 升不到预设温度 以纤维素粉为唯一碳源 增加培养液中的溶氧量,并且促进菌体与营养物质充分接触有利于菌体快速繁殖 提供氮源,作为缓冲物质调节酸碱平衡,提供无机营养,维持渗透压 刚果红、琼脂 使微生物的蛋白质变性,还能损伤DNA

【解析】

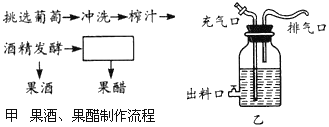

纤维素分解菌可以产生纤维素酶,纤维素酶是一种复合酶,包括C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶;刚果红染液与纤维素呈红色,纤维素分解菌在含有刚果红染液的培养基中形成的菌落会出现透明圈,可以用来鉴别纤维素分解菌。微生物的培养基的营养物质主要有碳源、氮源、水和无机盐等;培养基需要使用高压蒸汽灭菌法灭菌。

(1)实验室中培养皿常用干热灭菌法或高压蒸汽灭菌法进行灭菌处理,其中高压蒸汽灭菌法在灭菌之前需要将锅内的冷空气排尽,否则会因升不到预设温度而影响灭菌效果。

(2)纤维素分解菌可以分解纤维素,而其他微生物不能,因此这个培养基通过以纤维素粉为唯一碳源实现对纤维素分解菌的选择作用;在培养过程中将培养瓶放置在摇床上,可以增加培养液中的溶氧量,并且促进菌体与营养物质充分接触,有利于菌体快速繁殖。

(3)根据表格分析可知,该培养基含有5种无机盐,这些无机盐具有为微生物提供氮源、作为缓冲物质调节酸碱平衡、提供无机营养、维持渗透压等功能。

(4)鉴别纤维素分解菌应该用加入指示剂的固体培养基,因此应该在该培养基中加入琼脂和刚果红;紫外线消毒的原理是:使微生物的蛋白质变性,还能损伤DNA。

【题目】为研究某植物叶片与果实关系对叶片光合作用及果实产量的影响,研究者进行了系列实验。

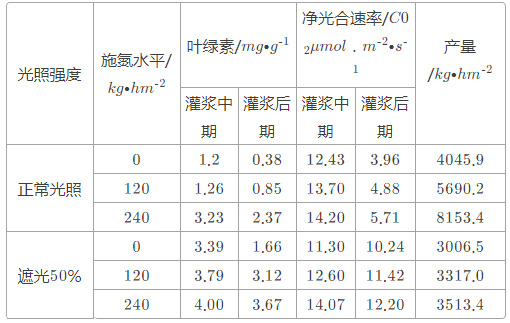

处理 | 13C含量(mg) | ||

果壳 | 种仁 | 果实总量 | |

标记上枝叶 | 2.93 | 26.02 | 28.95 |

标记中枝叶 | 11.44 | 27.47 | 38.91 |

标记下枝叶 | 8.00 | 8.37 | 16.37 |

(1)该植物叶片利用光反应产生的_______将C3转化为有机物,运输至油茶果实积累,叶片为“源”,果实是“库”。

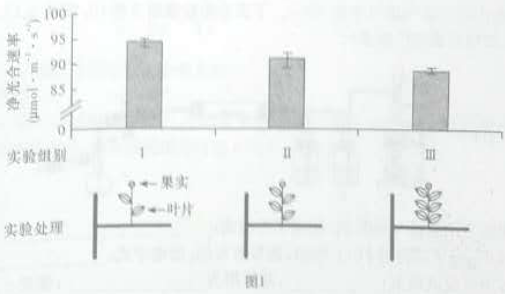

(2)研究者对该植株进行了处理,处理及结果如图1所示。

①进行实验时,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组要选取相同高度、南面生长的树冠外层枝条作为实验材料,目的是______。

②Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组结果表明,库源比(果与叶数目比)越______,叶片的净光合速率越高。

③研究者推测,摘除部分叶片后,剩余叶片的光合产物运输和分配到果实中的比例升高,这是由于植物体对源叶净光合速率进行了调节,这种调节机制属于______调节。为确定符合生产需求的最佳库源比,研究者还需要测定三组实验的____重量。

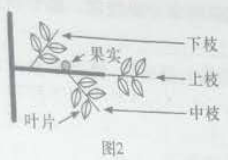

(3)为了探究不同位置源叶光合产物的分配规律,研究者进一步实验,处理及结果如图2所示。

①研究者用透光性较好的塑料袋套于枝条底端,扎紧、密封袋口,抽出袋中空气,注入浓度为500μmolmol-1的l3C02和除去______的空气。一段时间后,分别检测标记上枝叶、中枝叶、下枝叶时______的13C含量。

②实验结果表明:___________________。

③若需要对图2中的枝叶进行修剪,最好剪去________。(填“上肢”、“中枝”或“下枝”)。