题目内容

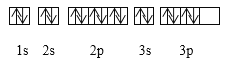

【题目】下列关于价电子构型为3s23p4的粒子描述正确的是( )

A. 它的元素符号为O

B. 它的核外电子排布式为1s22s22p63s23p4

C. 它可与H2生成固态化合物

D. 其基态电子排布图为:

【答案】B

【解析】

A.价电子构型为3s23p4的元素是16号元素S,氧元素的价电子构型为:2s22p4,A错误;

B.S是16号元素,原子核外有16个电子,根据构造原理知,S原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p4,B正确;

C.硫和氢气化合生成的硫化氢是气体而不是固体,C错误;

D.当电子排布在同一能级的不同轨道时,总是优先单独占据一个轨道,且自旋方向相同,所以3p能级上电子排布图违反洪特规则,D错误;

故合理选项是B。

【题目】已知锌与稀盐酸反应放热,某学生为了探究反应过程中的速率变化,用排水集气法收集反应放出的氢气。所用稀盐酸浓度有1.00mol·L-1、2.00mol·L-1两种浓度,每次实验稀盐酸的用量为25.00mL,锌有细颗粒与粗颗粒两种规格,用量为6.50g。实验温度为298K、308K。

(1)完成以下实验设计(填写表格中空白项),并在实验目的一栏中填出对应的实验编号:

编号 | T/K | 锌规格 | 盐酸浓度/mol·L-1 | 实验目的 |

① | 298 | 粗颗粒 | 2.00 | (Ⅰ)实验①和②探究盐酸浓度对该反应速率的影响; (Ⅱ)实验①和___探究温度对该反应速率的影响; (Ⅲ)实验①和___探究锌规格(粗、细)对该反应速率的影响。 |

② | 298 | 粗颗粒 | 1.00 | |

③ | 308 | 粗颗粒 | 2.00 | |

④ | 298 | 细颗粒 | 2.00 |

(2)实验①记录如下(换算成标况):

时间(s) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

氢气体积(mL) | 16.8 | 39.2 | 67.2 | 224 | 420 | 492.8 | 520.8 | 543.2 | 554.4 | 560 |

①计算在30s~40s范围内盐酸的平均反应速率ν(HCl)=___(忽略溶液体积变化)。

②反应速率最大的时间段(如0s~10s......)为___,可能原因是___。

③反应速率最小的时间段为___,可能原因是___。

(3)另一学生也做同样的实验,由于反应太快,测量氢气的体积时不好控制,他就事先在盐酸溶液中分别加入等体积的下列溶液以减慢反应速率,在不影响产生H2气体总量的情况下,你认为他上述做法中可行的是___(填相应字母);

A.蒸馏水 B.NaNO3溶液 C.NaCl溶液 D.CuSO4溶液 E.Na2CO3

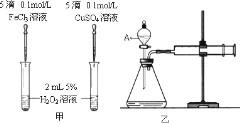

(4)某化学研究小组的同学为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:

①定性如图甲可通过观察___,定性比较得出结论。甲同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是___。受甲同学的启发乙同学提出了另一种方案,你猜想乙同学的方案是___;

②定量如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略,实验中需要测量的数据是___。

【题目】在一固定体积的密闭容器中,充入2 mol CO2和1 mol H2发生如下化学反应:CO2(g)+H2(g)![]() CO(g)+H2O(g),其化学平衡常数与温度(T)的关系如下表:

CO(g)+H2O(g),其化学平衡常数与温度(T)的关系如下表:

T/℃ | 700 | 800 | 830 | 1 000 | 1 200 |

K | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.6 |

回答下列问题:

(1)该反应的化学平衡常数表达式为K=_________________。

(2)若反应在830 ℃下达到平衡,则CO2气体的转化率为________。

(3)若绝热时(容器内外没有热量交换),平衡发生移动的结果是使容器内CO的浓度增大,则容器内气体温度________(填“升高”、“降低”或“不能确定”)。

(4)能判断该反应是否达到化学平衡状态的依据是____________。

A 容器内压强不变 B 混合气体中c(CO)不变

C v正(H2)=v逆(H2O) D c(CO2)=c(CO)

E c(CO2 )·c(H2)=c(CO)·c(H2O)

(5)当发动机采用稀薄燃烧时,尾气中的主要污染物为NOx,可用CxHy(烃)催化还原NOx消除氮氧化物的污染。

已知:CH4(g)+4NO2(g) = 4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H1=-574 kJ·mol-1

CH4(g)+4NO(g) = 2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H2

CH4(g)+2NO2(g) = N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H3=-867 kJ·mol-1

△H2=_____________。