题目内容

【题目】下列关于 的说法中,正确的是

的说法中,正确的是

A.表示碳加氧气等于一氧化碳

B.该反应中,分子、原子的种类均发生了改变

C.参加反应的碳与氧气的质量比为3:8

D.参加反应的氧气与生成的一氧化碳的分子个数比为1:2

【答案】D

【解析】

A、该方程表示碳和氧气在点燃的条件下生成一氧化碳。A错误;

B、该反应中,反应前是氧分子和碳原子,反应后是二氧化碳分子,分子种类改变,但是原子种类不变。B错误;

C、每2个碳原子和1个氧分子反应生成2个一氧化碳分子,则参加反应的碳和氧气的质量比为:(12×2):(16×2)=24:32=3:4。C错误;

D、根据方程式的化学计量数之比等于参加反应的微粒个数比可知,参加反应的氧分子和生成的一氧化碳分子的个数比为1:2。D正确。

故选D。

心算口算巧算一课一练系列答案

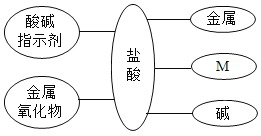

心算口算巧算一课一练系列答案【题目】某实验探究小组用氢氧化钠溶液和稀硫酸进行中和反应的实验探究(如图甲)

(1)写出该化学反应方程式_____。

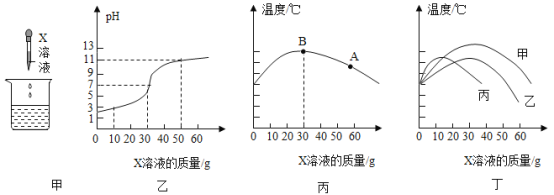

(2)兴趣小组用 pH 探测仪测得烧杯内溶液 pH 的变化(如图乙),则实验中烧杯内所加入的溶液是_____。

(3)兴趣小组同学用温度传感器测得烧杯内温度变化图像(如图丙) (实验过程中保温良好,热量散失忽略不计),该图说明该中和反应____________(吸热或者放热),为确定A 点对应的溶液中所含微粒,该同学设计如下实验。

操作 | 现象 | 结论 |

从烧杯内取少量溶液,向溶液中加入硫酸铜溶液 | ____________ | A 点对应的溶液中所含微粒有:_____ |

[实验反思]

实验小组其他同学也绘制了实验过程中温度变化图像(如图丁)(实验过程中保温良好,热量散失忽略不计)。实验中各同学所得温度变化图像不同的原因可能是________________。

【题目】阅读下面科普短文

活性炭具有疏松多孔结构,有较强的吸附能力,被广泛用于空气净化、污水处理等方面。

表1 活性炭对常见气体的吸附能力均值

气体 | H2 | N2 | O2 | CO2 | Cl2 |

吸附能力( mL/cm3) | 4.5 | 11 | 35 | 97 | 494 |

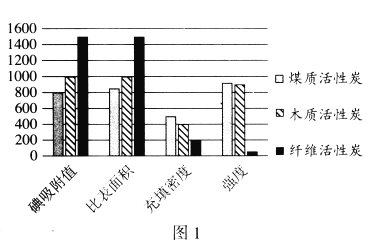

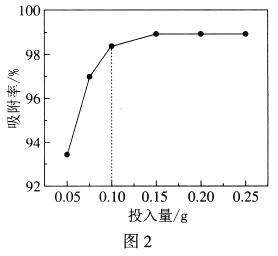

按原料的材质可将活性炭分为煤质活性炭、木质活性炭和纤维活性炭三种,它们在碘吸附值( mg/g)、比表面积(m2/g)、充填密度(g/cm3)、 强度(%)方面的对比如图1所示(图中充填密度与强度数值都进行了可视化处理)。用含碳量高、成本低廉、可再生能力强的农作物制备木质活性炭,有着很好的前景与可行性,比如以新疆的棉花秸秆为原料,采用氯化锌活化法可制备高效的木质活性炭。分别称取不同质量的棉花秸秆活性炭,加入到50 mL 50mg. L-1的亚甲基蓝溶液中,10 min后测定其吸附率,结果见图2。

通常可用下列方法区分木质活性炭和煤质活性炭:①掂重量。木质活性炭的主要特点是密度小、手感轻。相同重量的活性炭,木质活性炭的体积明显大于煤质活性炭。②看外形。木质活性炭一般为破碎颗粒状或片状,而煤质活性炭一般为柱状或球状。

随着工艺的不断改进,活性炭在环保、食品、医药、化工、农业等诸多领域的用途会更加广泛。

依据文章内容回答下列问题。

(1)表1气体中,活性炭对____________的吸附能力最强。

(2)由图1可知,下列说法不正确的是_____( 填字母序号,下同)。

A比表面积越大,活性炭对碘的吸附值越大

B纤维活性炭和木质活性炭的强度没有明显差异

C煤质活性炭的充填密度大于纤维活性炭

(3)可以用棉花秸秆为原料制作木质活性炭,原因是_____________。

(4)由图2可知,活性炭对亚甲基蓝的吸附率和活性炭投入量的关系是________________。

(5)下列说法正确的是_____________。

A活性炭广泛用于化工、食品等诸多领域

B煤质活性炭通常比木质活性炭密度大、手感重

C用木质活性炭净化时,投入量越多,净化效果越好

D活性炭对气体的吸附能力强弱可能与气体的相对分子质量有关

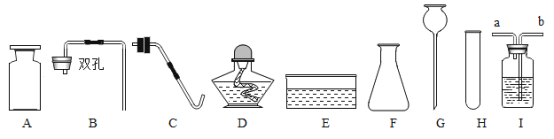

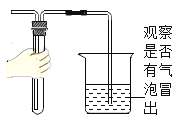

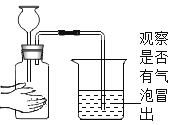

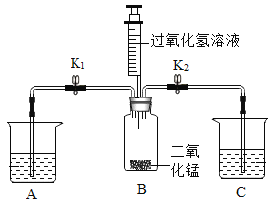

【题目】兴趣小组同学利用下图装置、药品探究燃烧的条件。

药品:白磷(着火点为40°C)、红磷(着火点为240°C)、过氧化氢溶液、二氧化锰固体。

(1)实验一:证明可燃物与氧气接触是燃烧条件之一。A、C中均放入一小块白磷和80°C热水。打开K1,关闭K2,向B中加入过氧化氢溶液。

①B中发生反应的化学方程式为_____________。

②能证明实验一目的的现象是_____________。

(2)实验二:证明可燃物的温度达到着火点是燃烧条件之一。小明和小红用控制变量的方法重新设计了两个不同的实验(装置同上,K1、K2均打开,向B中加入过氧化氢溶液),均可达到实验目的。请补全表格中的①②③。

小明实验 | 小红实验 | |||

A | C | A | C | |

固体 | 白磷 | 白磷 | 白磷 | ②________ |

液体 | 80°C热水 | ①________ | 80°C热水 | ③________ |