题目内容

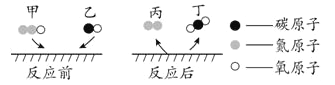

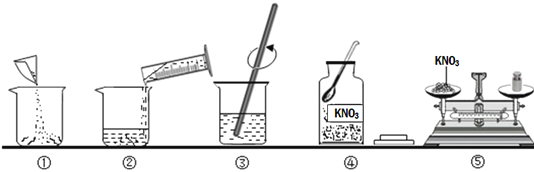

【题目】化学小组为探究铁、铜、锌、银的金属活动性顺序,设计如下三个实验(其中金属均已打磨,其形状、大小及同种稀盐酸的用量均相同):

(1)实验②的现象为_______________.化学方程式________________.

(2)甲同学认为通过实验(1)和(3)可比较锌和铁的金属活动性,他依据的实验现象是___________.

![]()

(3)乙、丙两位同学认为上述实验方案不足以得出四种金属的活动性顺序,并在上述实验的基上,利用金属不同的化学性质分别补充了一个实验(如图所示),都实现了探究目的,乙同学的实验:X是金属_______,Y是______溶液;丙同学的实验:X是金属______,Y是______溶液.

【答案】铜片表面有银白色固体附着,溶液由无色变成蓝色 Cu +2AgNO3 == 2Ag+ Cu(NO3)2 锌表面产生气泡快,铁表面产生气泡慢 铁 硫酸铜 铜 硫酸亚铁

【解析】

(1)实验②的反应为铜和硝酸银反应生成硝酸铜和银,银是银白色固体,现象为铜片表面有银白色固体附着,溶液由无色变成蓝色,化学方程式:Cu +2AgNO3 == 2Ag+ Cu(NO3)2;

(2)排在氢前面的金属能与酸反应放出氢气,并且金属越活泼与酸反应就越剧烈,产生的气泡就越快,甲同学认为通过实验(1)和(3)可比较锌和铁的金属活动性,他依据的实验现象是锌表面产生气泡快,铁表面产生气泡慢;

(3)上述三个试管中 发生的化学反应证明锌>铁>氢>,铜>银,但铜与铁的活动性强弱不能证明,因此要加一个实验来证明,可以直接用金属与盐溶液反应,也可通过与酸反应证明。乙同学的实验:X是金属铁,Y是硫酸铜溶液;丙同学的实验:X是金属铜,Y是硫酸亚铁溶液。

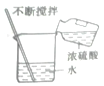

【题目】化学研究小组在开展了“过氧化氢制取氧气的反应中二氧化锰的作用”之后,又进行了“寻找新的催化剂”的探究实验。

(提出问题1)寻找“氧化铁能否用于过氧化氢溶液分解的催化剂”的证据?如果能,它的催化效果如何?(实验设计1)

实 验 | 现 象 |

Ⅰ、分别量取5毫升5%的过氧化氢溶液于A、B两支试管中,向A中加入a克氧化铁粉末,并分别在A、B两支试管中伸入带火星的木条,观察现象, | A试管中产生气泡,带火星的木条复燃,B试管中无明显现象 |

Ⅱ、将“实验Ⅰ”中A试管的剩余物质分离,将所得固体进行洗涤、干燥、称量 | 所得固体质量为 ______ 克 |

Ⅲ、将“实验Ⅱ” ______ | ______ |

Ⅳ、分别量取5毫升5%的过氧化氢溶液放入C、D两支试管中,向C试管中加入a克氧化铁粉末,向D试管中加入a克二氧化锰粉末 |

(实验结论)

(1)A中产生的气体是______;

(2)氧化铁可以作过氧化氢分解的催化剂,寻找该结论的证据主要是设计了实验______(选填Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ)展开的。

(实验评价)

(1)设计实验Ⅲ的目的是______;

(2)可以用下列方法作出判断,从而达到实验Ⅳ的设计目的。a、定性判断:观察C、D两支试管中产生气泡的快慢;b、定量判断:______。

(资料信息)过氧化氢分解除了用二氧化锰还可用氧化铜等物质作为催化剂

(提出问题2)氧化铜(黑色粉末)是否也能作氯酸钾分解的催化剂?它是否比二氧化锰效果更好?

(设计实验2)某同学以生成等体积的氧气为标准,设计了下列三组实验

(其它可能影响实验的因素均忽略)。

实验序号 | 氯酸钾质量 | 其他物质质量 | 待测数据 |

① | 1.2克 | X | |

② | 1.2克 | 氧化铜0.5克 | Y |

③ | m | 二氧化锰0.5克 | Z |

(1)写出氯酸钾在二氧化锰的催化作用下发生的反应的化学方程式:______。

(2)上述实验应测量的“待测数据”是指______,从数学描述角度,X、Y、Z在数值上的大小关系是______。

(3)若实验②比实验①的“待测数据”更______(填“大”、“小”、“不确定”),说明氧化铜能加快氧酸钾的分解速率,表中“m”的数值应该为______。

(4)将实验②反应后的固体经过过滤、洗涤、干燥处理后,称量得到0.5克黑色粉末,再将黑色粉末放入______(简述操作)。

(评价设计)

(5)你认为该小组同学设计实验③和实验②对比的目的是______。

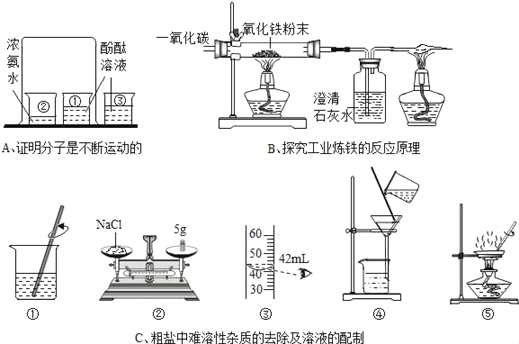

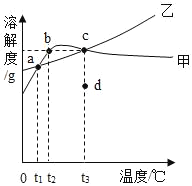

【题目】NH4Cl和Na2SO4的溶解度表及溶解度曲线如下。下列说法正确的是( )

温度/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |

溶解度S/g | NH4Cl | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 60.2 |

Na2SO4 | 9.6 | 20.2 | 40.8 | 48.4 | 47.5 | 47.0 | |

A. t3应介于40℃~50℃

B. 将t3℃时Na2SO4的饱和溶液降温至t1℃,c点将沿曲线c→b→a运动

C. 甲、乙饱和溶液从t2升温到t3,溶质的质量分数都不变

D. 将d点甲、乙溶液移至c点,可采用的方法只有加入溶质甲、乙,且溶质质量分数增大