题目内容

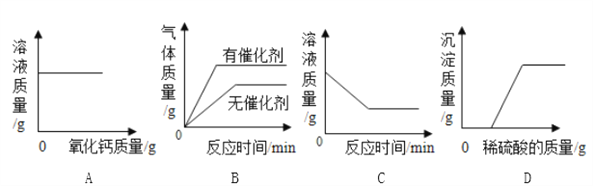

【题目】下列图象分别与选项中的实验现象及结果相对应,其中正确的是

A. 向一定量的饱和石灰水中加入氧化钙

B. 用一定量的双氧水制取氧气

C. 向一定量的硝酸银溶液中插入铜

D. 向氢氧化钠与氯化钡的混合溶液中逐滴加入稀硫酸

【答案】C

【解析】A、向饱和的石灰水中加入氧化钙后氧化钙与水反应生成氢氧化钙,反应后水的质量减少,故生成的氢氧化钙以固体的形式析出,故溶液的质量减少,错误;

B、用过氧化氢制取氧气时,添加催化剂可以改变反应的速率,但是不能改变生成氧气的质量,错误;

C、向一定量的硝酸银溶液中插入铜,铜可以与硝酸银反应,生成硝酸铜和银,银的相对原子质量比铜的相对原子质量大,故溶液的质量减小,当反应停止时,溶液的质量不变,正确;

D、向氢氧化钠与氯化钡的混合溶液中逐滴加入稀硫酸,稀硫酸中的氢离子与氢氧根离子反应生成水,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,故只要有反应进行,就有沉淀生成,故错误。故选C。

考前必练系列答案

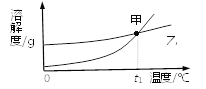

考前必练系列答案【题目】KCl和KNO3的溶解度表及溶解度曲线如下图所示,下列说法不正确的是 ( )

温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | |

溶解度S/g | KCl | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 |

KNO3 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | |

A. 甲表示KCl溶解度曲线

B. 温度t1应在20℃~30℃之间

C. 40℃时,5gKCl加入10g水中,可得到33.3%的溶液

D. 50℃时,30g KNO3加入50g水,充分溶解,再降温到30℃,有晶体析出

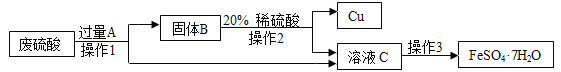

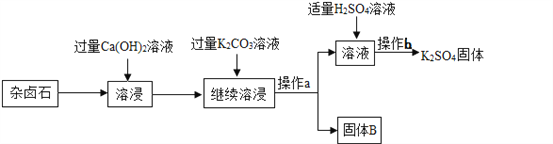

【题目】杂卤石(K2SO4·MgSO4·2 CaSO4·2H2O)属于“呆矿”,为能充分利用钾资源,用饱和的Ca(OH)2溶液浸杂卤石制备硫酸钾,工艺流程如下:

已知:

物质 | CaSO4 | K2SO4 | Mg(OH)2 |

溶解度/g(25℃) | 0.28 | 11.1 | 0.00084 |

(1)操作a的名称为________,该操作中玻璃棒的作用是___________。

(2)固体B的主要成分有________和________。

(3)操作b的步骤是蒸发浓缩、________、过滤、洗涤。

(4)在实验流程中加入过量的K2CO3溶液,能除去的物质是______________;

(5)在使用Ca(OH) 2溶液和K2CO3溶液对杂卤石进行“溶浸”时,为探究获得较高浸出杂卤石主要成分的浸取率,某实验小组用测得浸取液中K+的质量分数来表示浸取率,在相同的时间里,进行了如表实验组:

实验 | 温度/℃ | Ca(OH)2用量/g | K+浸取率/% |

① | 25 | 2.5 | 72.4 |

② | 40 | 2.5 | 86.55 |

③ | 40 | 3 | 90.02 |

④ | 60 | 3 | 91.98 |

⑤ | 60 | 4 | 91.45 |

①上述实验的数据中,温度与K+浸取率的关系是_______________

②如表所列出的5组实验中,若要获得最佳的K+浸取率,选择的反应条件是________℃和_____________g 的Ca(OH)2用量

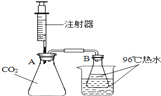

【题目】某研究性学习小组利用下图装置研究CO2与NaOH的反应。

已知:水的沸点与气体压强有关,气体压强小,沸点低;气体压强大,沸点高。

实验装置 | 实验步骤 |

| Ⅰ. A中充满CO2,B和烧杯中均盛有96℃以上但未沸腾的热水(假设实验过程无热量损耗)。 Ⅱ. 用注射器向A中注入一定量浓NaOH溶液,振荡后观察到B中热水沸腾。 Ⅲ.另取相同装置,用注射器向A中注入20mL水,振荡后观察到B中的热水没有沸腾。 |

(1)检查装置气密性:向上缓慢拉动注射器活塞至一定高度,松手后,观察到活塞_________,说明装置的气密性良好。

(2)步骤Ⅱ中注入浓NaOH溶液的体积应为_________mL。

(3)步骤Ⅲ的目的是排除_________的干扰。

(4)通过对比_________现象,可知CO2与NaOH确实发生了反应,其反应的化学方程式为_________。