网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_887926[举报]

【发现问题】:小丽发现盛水的铁锅在与水面接触的部位最易生锈;

小茜发现自己的铜制眼镜框表面出现了绿色的铜锈;

小玲发现苹果切开不久,果肉上会产生一层咖啡色物质,好象生了“锈”一般.

【提出问题】:这三种物质“生锈”的原因是什么?

【收集证据】:(1)回忆已有知识:铁生锈的条件是

(2)查阅有关资料:“铜锈”主要成分是Cu2(OH)2CO3(俗称铜绿);苹果“生锈”是果肉里的物质(酚和酶)与空气中的氧气发生了一系列的反应,生成咖啡色的物质.

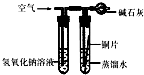

(3)实验探究:将四小块铜片分别按下图所示放置一个月,观察现象如下:

| 实验 装置 |

|

|

|

|

| 实验 现象 |

铜片不生锈 | 铜片不生锈 | 铜片不生锈 | 铜片生锈且水面 附近锈蚀最严重 |

【得出结论】:经过交流讨论,三位同学认为这些物质“生锈”除了可能与水有关外,还可能都与

【反思与应用】利用所得结论填空:

①请你提出一条延长食品保质期的建议

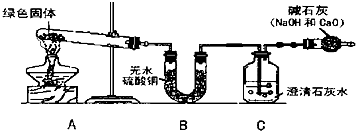

(4)再提出问题:“铜绿”受热分解后的产物是什么呢?设计与实验如图:

①对试管内的绿色固体加热,至完全分解.观察到A装置中绿色固体逐渐变成黑色,B装置中无水硫酸铜变成蓝色(无水硫酸铜遇水变蓝),C装置中澄清石灰水变浑浊.

②取少量加热后生成的黑色固体于试管中,加入稀硫酸.观察到黑色固体逐渐溶解,溶液变成蓝色.

③取少量上述蓝色溶液于试管中,浸入一根洁净的铁丝.观察到铁丝表面有红色物质析出.综上写出铜绿受热分解化学方程式:

④如果将B、C两装置对调,行吗?为什么?

物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.

物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.方案一:现在NaOH溶液中滴加几滴酚酞溶液,溶液显红色,然后再滴加盐酸,可观察到红色逐渐消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应.该组同学在向NaOH溶液中滴加酚酞溶液时,发现了一个意外现象:氢氧化钠溶液中滴入酚酞溶液,溶液变成了红色,过了一会儿红色就消失了.该小组对这种意外现象的原因作了如下猜想:

①可能是酚酞溶液与空气中的氧气反应,使红色消失;

②可能是氢氧化钠溶液与空气中的二氧化碳反应,使红色消失.

(1)为验证猜想①,该组同学做了如下实验:将配置的氢氧化钠溶液加热,并在液面上方滴一些植物油,然后在冷却后的溶液中滴入酚酞溶液.实验中“加热”和“滴入植物油”目的是

(2)为验证猜想②,该组同学做了如下实验:取了一定量的Na2CO3溶液,在其中滴入酚酞溶液,发现溶液也呈现红色,由此可得出以下两点结论:

结论1:说明Na2CO3溶液呈

结论2:说明酚酞溶液红色消失与空气中的二氧化碳无关.

(3)该小组同学通过查阅资料得知:当氢氧化钠溶液浓度很大时,就会出现上述意外现象.请设计实验证明该方案中取用的NaOH溶液浓度过大:

①实验方法

②观察到的现象

方案二:化学反应中通常伴随有能量的变化,可借助反应前后的温度变化来判断反应的发生.如果NaOH溶液与稀盐酸混合前后温度有变化,则证明发生了化学反应.

该组同学将不同浓度的盐酸和NaOH溶液各10mL混合,用温度计测定室温下混合前后温度的变化,并记录了每次混合前后温度的升高值△t℃(如表)

| 编号 | 盐酸 | NaOH溶液 | △t℃ |

| 1 | 3.65% | 2.00% | 3.5 |

| 2 | 3.65% | 4.00% | |

| 3 | 7.30% | 8.00% | 14 |

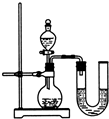

(2)某同学在没使用温度计的情况下,通过如图所示的装置完成了实验.则该同学根据

物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.

方案一:先用pH试纸测定NaOH溶液的pH,再滴加盐酸,并不断振荡溶液,同时测定混合溶液的pH,如果测得的pH逐渐变小且小于7,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应.

(1)用pH试纸测定溶液的pH时,正确的操作是:______.

(2)简述强调“测得的pH小于7”的理由:______.

方案二:先在NaOH溶液中滴加几滴酚酞溶液,溶液显红色,然后再不断滴加盐酸,一段时间后可观察到红色消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应.

该组同学在向NaOH溶液中滴加酚酞溶液时,发现了一个意外现象:氢氧化钠溶液中滴入酚酞溶液,溶液变成了红色,过了一会儿红色就消失了.该小组对这种意外现象的原因作了如下猜想:

①可能是酚酞溶液与空气中的氧气反应,使红色消失;

②可能是氢氧化钠溶液与空气中的二氧化碳反应,使红色消失.

(1)为验证猜想①,该组同学做了如下实验:将配制的氢氧化钠溶液加热,并在液面上方滴一些植物油,然后在冷却后的溶液中滴入酚酞溶液.实验中“加热”和“滴入植物油”目的是______.实验结果表明酚酞溶液红色消失与空气中的氧气无关.

(2)为验证猜想②,该组同学做了如下实验:取了一定量的Na2CO3溶液,在其中滴入酚酞溶液,发现溶液也呈现红色,由此可得出以下两点结论:

结论1:说明Na2CO3溶液呈______性;

结论2:说明酚酞溶液红色消失与空气中的二氧化碳______(填“有关”或“无关”).

(3)该小组同学通过查阅资料得知:当氢氧化钠溶液浓度很大时,就会出现上述意外现象.请设计实验证明该方案中取用的NaOH溶液浓度过大:①实验方法:______,②观察到的现象______.

方案三:化学反应中通常伴随有能量的变化,可借助反应前后的温度变化来判断反应的发生.如果NaOH溶液与稀盐酸混合前后温度有变化,则证明发生了化学反应.

该组同学将不同浓度的盐酸和NaOH溶液各10mL混合,用温度计测定室温下混合前后温度的变化,并记录了每次混合前后温度的升高值△t(如下表).

| 编号 | 盐酸 | NaOH溶液 | △t/℃ |

| 1 | 3.65% | 2.00% | 3.5 |

| 2 | 3.65% | 4.00% | x |

| 3 | 7.30% | 8.00% | 14 |

(1)表中x=______.

(2)某同学在没使用温度计的情况下,通过如图1所示装置完成了实验.则该同学根据______判断NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应.但有同学认为单凭此现象不足以说明该反应放热,其理由是______.

(3)对上述过程采用微观模型加以认识,如图2:

①氢氧化钠溶液与盐酸反应中消失的离子有:______

②上图微观模型所反映的NaCl溶液溶质的质量分数(保留至0.1%):______. 查看习题详情和答案>>

物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.

物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.

方案一:先用pH试纸测定NaOH溶液的pH,再滴加盐酸,并不断振荡溶液,同时测定混合溶液的pH,如果测得的pH逐渐变小且小于7,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应.

(1)用pH试纸测定溶液的pH时,正确的操作是:______.

(2)简述强调“测得的pH小于7”的理由:______.

方案二:先在NaOH溶液中滴加几滴酚酞溶液,溶液显红色,然后再滴加盐酸,可观察到红色逐渐消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应.

该组同学在向NaOH溶液中滴加酚酞溶液时,发现了一个意外现象:氢氧化钠溶液中滴入酚酞溶液,溶液变成了红色,过了一会儿红色就消失了.该小组对这种意外现象的原因作了如下猜想:

①可能是酚酞溶液与空气中的氧气反应,使红色消失;

②可能是氢氧化钠溶液与空气中的二氧化碳反应,使红色消失.

(1)为验证猜想①,该组同学做了如下实验:将配制的氢氧化钠溶液加热,并在液面上方滴一些植物油,然后在冷却后的溶液中滴入酚酞溶液.实验中“加热”目的是______,“滴入植物油”目的是______.实验结果表明酚酞溶液红色消失与空气中的氧气无关.

(2)为验证猜想②,该组同学做了如下实验:取了一定量的Na2CO3溶液,在其中滴入酚酞溶液,发现溶液也呈现红色,由此可得出以下两点结论:

结论1:说明Na2CO3溶液呈______性;

结论2:说明酚酞溶液红色消失与空气中的二氧化碳无关.

(3)该小组同学通过查阅资料得知:当氢氧化钠溶液浓度很大时,就会出现上述意外现象.请设计实验证明该方案中取用的NaOH溶液浓度过大:

①实验方法:做对比实验,取上述NaOH溶液加水稀释,加入酚酞溶液,观察到______,说明是由于氢氧化钠溶液浓度过大而出现的上述现象.

方案三:化学反应中通常伴随有能量的变化,可借助反应前后的温度变化来判断反应的发生.如果NaOH溶液与稀盐酸混合前后温度有变化,则证明发生了化学反应.该组同学将不同浓度的盐酸和NaOH溶液各10mL混合,用温度计测定室温下混合前后温度的变化,并记录了每次混合前后温度的升高值△t(如下表).

| 编号 | 盐酸 | NaOH溶液 | △t/℃ |

| 1 | 3.65% | 2.00% | 3.5 |

| 2 | 3.65% | 4.00% | x |

| 3 | 7.30% | 4.00% | 14 |

(1)表中x=______.

(2)某同学在没使用温度计的情况下,通过如图所示装置完成了实验.则该同学根据______判断NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应.