题目内容

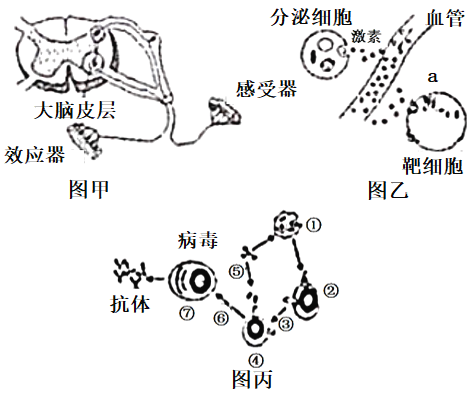

【题目】某自然生态系统(图甲)包括一个天然湖区及向陆地延展的光滩区、近水缓冲区、湿地核心区等区域。请回答:

(1)调查光滩区土壤中某种小动物的种群数量,宜采用样方法,操作时用__________取样。该区域近水缓冲区和湿地核心区物种组成的不同体现了湿地群落具有_______________。

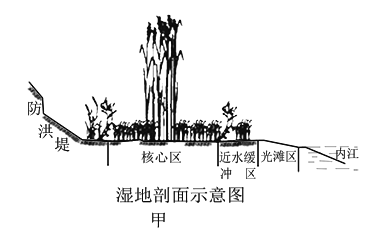

(2)某外来物种入侵湖区(t点)一段时间后,该外来物种(a)和某原有物种(b)的数量变化曲线如图乙所示。该段时间内,外来物种的种群数量增长曲线呈_______型,原有物种与外来物种之间的种间关系为______关系。因为外来物种(a)的入侵导致湖区中原有的一些鱼类被取代,这种情况属于______演替。

(3)下表表示核心区某生态系统食物网的食物链A→B→C中,各种群一年内能量(单位:百万千焦每平方米年)的同化、利用和传递等的统计数据。

种群 | 输入的 总能量 | 用于生长、发育 和繁殖的能量 | 呼吸 消耗 | 传递给 分解者 | 传递给下 一营养级 | 未被利用 的能量 |

A | 65.5 | 3.0 | 15.0 | 41.5 | ||

B | 15.0 | 5 | 0.5 | 2.5 | ||

C | 2 | 0.6 | 1.4 | 微量(不计) | 无 |

由表可知,输入到种群A的总能量为________百万千焦每平方米年,种群B呼吸消耗的能量为________百万千焦每平方米年,能量从种群B到种群C的传递效率约为____________(保留一位小数)。

【答案】取样器 水平结构 S 竞争 次生 125 10 13.3%

【解析】

1.群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。主要类型包括初生演替和次生演替。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构。垂直结构的主要特点是明显的分层现象,水平结构的主要特点是镶嵌分布,即不同地段分布的生物种类不同或者同一地段分布的生物种群密度也有差异性。

2.种间关系(不同种生物之间的关系):

(1)互利共生(同生共死):如豆科植物与根瘤菌;人体中的有些细菌;地衣是真菌和藻类的共生体。

(2)捕食(此长彼消、此消彼长):如:兔以植物为食;狼以兔为食。

(3)竞争(你死我活):如:大小草履虫;水稻与稗草等。

(4)寄生(寄生者不劳而获):如噬菌体侵染细菌。

3.种群密度是种群最基本的数量特征。调查种群密度常用的方法有样方法和标志重捕法,其中样方法常用于调查植物种群密度或者某些活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度。种群数量变化规律包括S型曲线和J型曲线,在有限的环境条件下,种群数量变化时建立的数学模型应该是S型曲线。

(1)用样方法调查光滩区土壤中某种小动物的种群数量时,应该用取样器取样法进行调查。该区域近水缓冲区和湿地核心区物种组成的不同体现了湿地群落具有水平结构。

(2)分析乙图可知,外来物质a侵入后由于非常适应当地环境,种群数量先较快增长后趋于稳定,呈现S型数量变化曲线,原有物种b在受到外来物种a的影响下种群数量开始略有增加,而后随着物种a种群数量的增加明显下降,说明物种a与b之间存在竞争关系,且在a的影响下物种b有灭绝的趋势。因为外来物种(a)的入侵导致湖区中原有的一些鱼类被取代,这种情况属于次生演替。

(3)由表可知,输入到种群A的总能量为65.5+3.0+15.0+41.5=125百万千焦每平方米年;种群B呼吸消耗的能量=B的同化量-呼吸消耗的能量=15-5=10百万千焦每平方米年;种群B的同化量为15百万千焦每平方米年,种群C的同化量为2百万千焦每平方米年,因此能量从种群B到种群C的传递效率约为2/15×100%=13.3%。

鸿图图书寒假作业假期作业吉林大学出版社系列答案

鸿图图书寒假作业假期作业吉林大学出版社系列答案【题目】为了培育高效利用木糖发酵产乳酸的菌株,科研人员将能利用木糖产乳酸的菌种搭载于中国“实践八号”育种卫星,卫星返回后进行筛选,其主要流程如下图,其中乳酸能溶解培养基中的碳酸钙形成透明圈。请回答:

(1)与步骤②相比,步骤③的培养基成分还含有_______、______。两培养基均以木糖作为唯一碳源的目的是________。

(2)步骤③中,应在________附近倒平板,不采用涂布接种的原因是_________。平板在适宜条件下培养一段时间后,筛选有透明圈的菌落作为候选菌。

(3)科研人员从候选菌中初步筛选出产乳酸能力较强的四种菌株,再通过连续转接和液体发酵进行遗传稳定性检测,得到下表所示结果(单位:g·L-1),最终确定卫10为最优菌株,依据是________。

传代次数 | 菌株 | |||

卫10 | 卫32 | 卫56 | 卫69 | |

2 | 70.78 | 71.23 | 70.52 | 69.24 |

5 | 70.23 | 69.52 | 67.46 | 65.65 |

8 | 69.58 | 62.16 | 60.52 | 61.53 |

11 | 70.75 | 55.69 | 52.42 | 55.72 |

14 | 69.42 | 42.28 | 40.22 | 44.38 |

(4)若要进一步探究卫10发酵的最适木糖浓度,试写出实验思路:________。