题目内容

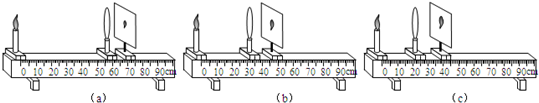

(2012?静安区二模)小红同学利用如图的装置研究凸透镜成像的特点,实验操作规范、正确.每一次实验,她改变物距,并移动光屏,直至观察到清晰的像,其成像情况如图(a)、(b)、(c)所示,请仔细观察图中的物距、像距以及成像情况,得出初步的结论.

①分析、比较图(a)或(b)或(c)中物距与像距的大小关系以及成像情况,可知:

②分析、比较图(a)和(b)和(c)中像距随物距变化的关系以及成像情况,可知:

①分析、比较图(a)或(b)或(c)中物距与像距的大小关系以及成像情况,可知:

当物距大于像距时,凸透镜可成倒立缩小的实像

当物距大于像距时,凸透镜可成倒立缩小的实像

.②分析、比较图(a)和(b)和(c)中像距随物距变化的关系以及成像情况,可知:

当凸透镜成倒立缩小的实像时,像、像距均随物距的减小而增大

当凸透镜成倒立缩小的实像时,像、像距均随物距的减小而增大

.分析:①根据图(a)或(b)或(c)中物距与像距的相同之处和成像的性质可得出结论.

②图(a)和(b)和(c)中物距不断减小,像距不断增大,像也随之增大.

②图(a)和(b)和(c)中物距不断减小,像距不断增大,像也随之增大.

解答:解:①分析、比较图(a)或(b)或(c)中物距与像距都有一个共同之处,那就是物距都大于像距,而像的性质都是倒立缩小的实像,

因此可得出结论:当物距大于像距时,凸透镜可成倒立缩小的实像.

②分析、比较图(a)和(b)和(c)中像距随物距变化的关系以及成像情况,可以看出,物距不断减小,像距不断增大,像也随之增大.

由此可得出结论:当凸透镜成倒立缩小的实像时,像、像距均随物距的减小而增大.

因此可得出结论:当物距大于像距时,凸透镜可成倒立缩小的实像.

②分析、比较图(a)和(b)和(c)中像距随物距变化的关系以及成像情况,可以看出,物距不断减小,像距不断增大,像也随之增大.

由此可得出结论:当凸透镜成倒立缩小的实像时,像、像距均随物距的减小而增大.

点评:本题主要考查了凸透镜成像的规律.本题容易出错的地方是容易把刻度线理解成物距和像距.总结实验结论,对学生来说,是一个难点.

练习册系列答案

阅读快车系列答案

阅读快车系列答案

相关题目

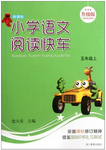

(2012?静安区二模)甲、乙两小车在水平面上同时同地反向做匀速直线运动,它们的s-t图象,如图所示.乙车的速度为

(2012?静安区二模)甲、乙两小车在水平面上同时同地反向做匀速直线运动,它们的s-t图象,如图所示.乙车的速度为

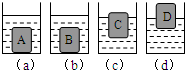

(2012?静安区二模)某小组同学在学习了密度知识后,根据“浸入水中的铁块最终静止在容器底部、浸入水中的木块最终漂浮在水面上”的现象,提出猜想1:物块的密度可能会对它浸入水中后的最终状态有影响.于是他们选用体积相同、密度不同的圆柱体A、B、C、D(ρA>ρB>ρ水>ρC>ρD)进行实验.当它们在水中静止时,实验现象如图(a)、(b)、(c)和(d)所示.

(2012?静安区二模)某小组同学在学习了密度知识后,根据“浸入水中的铁块最终静止在容器底部、浸入水中的木块最终漂浮在水面上”的现象,提出猜想1:物块的密度可能会对它浸入水中后的最终状态有影响.于是他们选用体积相同、密度不同的圆柱体A、B、C、D(ρA>ρB>ρ水>ρC>ρD)进行实验.当它们在水中静止时,实验现象如图(a)、(b)、(c)和(d)所示.