题目内容

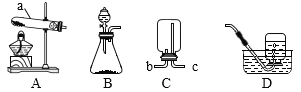

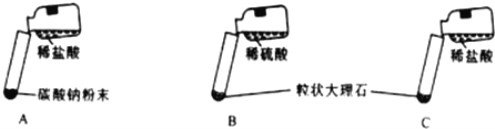

【题目】向一定质量的CuSO4溶液中滴加NaOH溶液一段时间后,改为滴加稀盐酸,所得溶液质量随加入试剂总体积的变化趋势,如图所示,下列有关说法不正确的是

A. b点时所加试剂一定是稀盐酸

B. 加入试剂总体极为V1时,溶液中不存在NaOH

C. c点时溶液中的溶质都是盐

D. a点时溶液中一定不存在Cu2+

【答案】D

【解析】

硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,氢氧化铜和盐酸反应生成氯化铜和水。

A、a点后,沉淀质量逐渐减少,所以b点时所加试剂一定是稀盐酸,故A正确;

B、加入试剂总体积为V1时,沉淀质量达到了最大值,所以溶液中不存在NaOH,故B正确;

C、c点时,盐酸和氢氧化铜恰好完全反应,所以溶液中的溶质为硫酸钠和氯化铜,都是盐,故C正确;

D、硫酸铜过量的话,a点时溶液中存在Cu2+,a点沉淀达到了最大值,只能说明氢氧化钠完全反应,溶液可能存在硫酸铜,故D错误。

故选:D

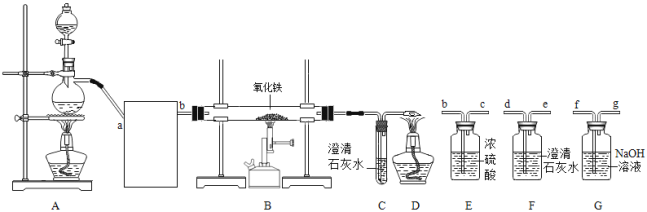

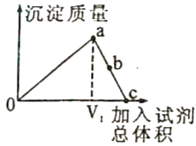

【题目】某实验小组的同学用氯化钙粉末、碳酸钠粉末、粒状大理石、稀盐酸、稀硫酸这几种药品,探究哪两种药品适合在实验室制取CO2。

请你参与下列的探究并回答问题。

(资料卡片)硫酸钙微溶于水,易在碳酸钙表面形成一层隔膜。

(提出问题)上述的酸和碳酸盐的反应是否适合在实验室制取CO2?

(方案设计)小红认为可选用稀硫酸、氯化钙反应制得CO2,小江认为不可能,小江的理由是_________。

大家经过讨论后,设计了如下三个实验进行对比分析。

(实验与结论)(1)请你填写实验报告中①、②处的内容。

实验 | 实验现象 | 实验分析、结论 |

A | 剧烈反应,急速放出大量气泡 | 反应速率过快,气体不便收集,不宜于实验室制取二氧化碳 |

B | 产生气泡,速率迅速减慢,随后反应几乎停止 | 无法持续产生CO2,不能用于实验室制取CO2 |

C | 现象:_________ | 反应速率适中,气体便于收集 |

(2)根据探究结论,适合在实验室制取二氧化碳的是_______ (从A、B、C中选一种)。

(3)实验室不能用实验B制取二氧化碳的原因是______。

(拓展与迁移)(1)由上述探究可知,在确定实验室制取气体的反应原理时,要考虑诸多因素,例如反应速率要适中,便于收集等。请你再写出一种需要考虑的因素:_____ ,C+O2![]() CO2 是我们最熟悉的反应,生成物也只有CO2,为什么在实验室我们不利用碳的燃烧来制取CO2,其主要原因是_________。(答出1条)

CO2 是我们最熟悉的反应,生成物也只有CO2,为什么在实验室我们不利用碳的燃烧来制取CO2,其主要原因是_________。(答出1条)

(2)以下是某研究小组探究影响反应速率部分因素的相关实验数据。

实验序号 | H2O2溶 液浓度% | H2O2溶液体积/mL | 温度℃ | MnO2的用量/g | 收集氧气的体积/mL | 反应所需 的时间/s |

① | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.75 |

② | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |

③ | 30 | 5 | 35 |

| 2 | 49.21 |

④ | 30 | 5 | 55 |

| 2 | 10.76 |

通过实验①和②对比可知,化学反应速率与_____有关;

从实验③和④对比可知,化学反应速率与温度的关系是:_________。

(3)某课外活动小组为测定当地石灰石中含碳酸钙的质量分数,取来了一些矿石,并取稀盐酸200g,平均分成4份,进行实验,结果如下:

实验 | 1 | 2 | 3 | 4 |

加入样品的质量/g | 5 | 10 | 15 | 20 |

生成CO2的质量/g | 1.54 | 3.08 | 4.4 | m |

①哪几项反应中盐酸有剩余_____________;

②上表中m的数值是__________________;

③试计算这种石灰石矿中碳酸钙的质量分数_________。(要有完整的计算过程)

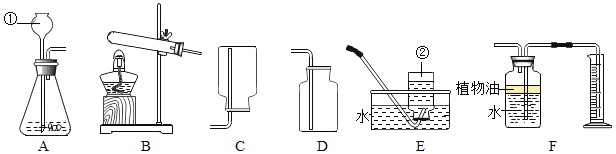

【题目】自然界并不缺少镁,缺少的是发现镁的眼睛。某化学兴趣小组开启寻镁之旅,现邀请你参与并完成相关内容。

(1)第一站:初识金属镁。(①金属镁的物理性质:____(写一条);②金属镁的化学性质:镁能与氧气反应,反应的化学方程式为___.

(2)第二站:再遇金属镁。将打磨过的镁条放入稀盐酸中,反应现象是______。化学方程式为______。

(3)第三站:制备金属镁。小组同学模拟工业上从海水晒盐剩下的苦卤中提取镁,流程如下:

![]()

流程中X为________________.

(4)第四站:再探金属镁。

(提出问题)镁能否与热水反应?如果反应,产物是什么?

(相关信息)①Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑②氢氧化镁在热水中能部分溶解。

实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |

______ | _____ | 镁能与热水反应,生成氢氧化镁和氢气 |

(5)上述寻镁之旅中你收获到镁的化学性质有_______.