题目内容

【题目】金属在生产和生活中有广泛的应用。

(1)铝、铁、铜是常见金属。下列生活用品中,主要利用金属导热性的是_____。

(2)铁制品在沙漠地区不易锈蚀的原因是_____。

(3)工业上用一氧化碳和赤铁矿炼铁反应的化学方程式为_____。

(4)为探究银、铜、铁的金属活动性顺序,某研究小组的探究过程如下:

(实验方案)

I.将铁片浸入稀硫酸中; II.将银片浸入稀硫酸中; III.将铁片浸入硫酸铜溶液中。

(实验及现象记录、分析)

①实验I的现象是:有气泡产生,溶液由无色逐渐变为浅绿色。充分反应后的溶液质量比反应前溶液质量_____(填“增大”或“减小”)。

②上述三个实验还不能完全证明三种金属的活动性顺序,请你补充一个实验来达到实验目的写出实验操作_____。

(实验结论)三种金属的活动性由强到弱的顺序是铁、铜、银。

(实验反思)将银、铁中的两种金属分别放入_____溶液中,即可验证这三种金属的活动性强弱。

【答案】B 空气干燥 Fe2O3+3CO![]() 2Fe+3CO2 增大 将银浸入到硫酸铜溶液中 硫酸铜

2Fe+3CO2 增大 将银浸入到硫酸铜溶液中 硫酸铜

【解析】

(1)铁制水龙头是利用铁的延展性,铜制火锅是利用铜的导热性,铝制易拉罐是利用铝的延展性,故填:B;

(2)沙漠地区空气干燥,缺少水分,铁在有水和氧气并存时易生锈,空气干燥则不易生锈,故填:空气干燥;

(3)一氧化碳具有还原性,能将氧化铁还原为铁,同时生成二氧化碳,故填:Fe2O3+3CO![]() 2Fe+3CO2;

2Fe+3CO2;

(4)①铁能与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁的水溶液为浅绿色,由于铁溶解到溶液中,产生的是氢气逸出,

故溶液的质量增大

故溶液的质量增大

故填:增大;

②将铁片浸入到稀硫酸中,有气泡产生,说明Fe>H,将银片浸入稀硫酸中无气泡产生,说明H>Ag,将铁片浸入硫酸铜溶液中,有红色固体析出,说明Fe>Cu,不能证明铜和银的顺序,故需要补充一个将银浸入到硫酸铜溶液中的实验,证明Cu>Ag,当使用铁、硫酸铜溶液和银时,即可证明这三种金属的活动性顺序,故填:将银浸入到硫酸铜溶液中,硫酸铜。

53天天练系列答案

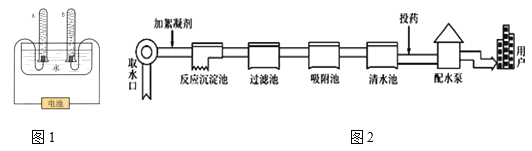

53天天练系列答案【题目】“水是生命之源”,请回答下列与水有关的问题:

(1)水与蛋白质、油脂、维生素、无机盐、________等被称为六大基本营养素。

(2)鱼类可以在水中呼吸,是因为水中溶有________。

(3)某矿泉水的主要矿物质成分及含量如下表:这里Ca、K、Zn、F是指________(填“元素”、“分子”或“原子”)

成分 | Ca | K | Zn | F |

含量(mg/L) | 20 | 3 | 0.06 | 0.02 |

(4)电解一定量的水,当其中一个电极产生5mL气体时,另一电极产生的气体体积可能是________mL。

(5)鉴别硬水和软水最简单的方法是用________鉴别。

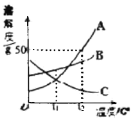

(6)如图是A、B、C三种固体物质溶解度曲线。

①________℃时,A、C两种物质的溶解度相等;

②![]() ℃时,把60gA放入100g水中能得到A的饱和溶液,其中溶质和溶液的质量比为________(最简比);

℃时,把60gA放入100g水中能得到A的饱和溶液,其中溶质和溶液的质量比为________(最简比);

③将![]() ℃的A、B、C三种物质的饱和溶液都降温至

℃的A、B、C三种物质的饱和溶液都降温至![]() ℃,所得三种溶液的溶质质量分数的大到小关系是________。

℃,所得三种溶液的溶质质量分数的大到小关系是________。

④A的饱和溶液混有少量B,提纯A可采用________方法。

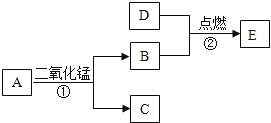

【题目】某学习小组的同学对过氧化氢分解进行探究。

I.(探究一)影响过氧化氢分解快慢的因素

分别取5mLH2O2溶液进行实验,测定产生4mLO2所需时间,实验结果记录如下:

实验序号 | H2O2溶液的溶质质量分数% | 温度℃ | MnO2粉末用量 | 反应时间 |

① | 30 | 35 | 0 | t1 |

② | 30 | 55 | 0 | t2 |

③ | 5 | 20 | 0.1 | 3s |

④ | 15 | 20 | 0.1 | 1s |

(1)对比①②可知,其他条件相同时,温度越高,过氧化氢分解越快,则t1_____t2(填“>”“二”或“<”)。

(2)能说明过氧化氢分解快慢与溶质质量分数有关的实验是_________(填实验序号),合理的结论是______。

(交流探讨)MnO2属于金属氧化物,其他金属氧化物能否起到类似MnO2的催化作用?

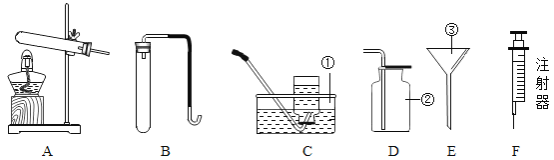

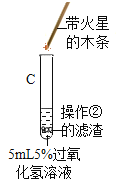

II.[探究二]探究FerOs是否对过氧化氢分解起催化作用。

操作步骤 | 实验情况记录 | 结论 | |

(1) |

| A试管上方带火星的木条未复燃,B中出现气泡快,带火星的木条复燃现象 | Fe2O3________(填“不影响”、“减慢”或“加快”)过氧化氢分解 |

(2) | 将B试管中的混合物_________,把得到固体烘干、称量。 | 固体质量为0.2 g | Fe2O3质量未变 |

(3) |

| C试管上方带火星的木条________。 | Fe2O3化学性质未变 |

(得出结论)Fe2O3能对过氧化氢的分解起催化作用。