网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_44207[举报]

一、单选题(每题2分,共24分。错选、多选不得分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

A

C

B

B

C

A

D

B

A

D

C

D

二、多选题(每题3分,共12分。选对但不全者得1分,错选,不选者不得分)

题号

13

14

15

16

答案

AC

CD

ACD

BD

三、填空题(每空2分,共14分)

题号

答案

得分

17

重

2

18

电

2

19

大气压强或大气压

2

20

电流

2

21

60

2

22

0.75

2

23

2

四、作图、实验与探究题(共34分)

24.(2分)。 25.2008(2分)。 26.振动:空气能传播声音(2分)。

24题图

27.10;-2;低(3分)

28.缩小;不能;放大镜(3分)

29.电流表指针是否偏转;导体AB在磁场中左右运动;闭合;切割磁感线(4分)

30.(1)液体深度相同时,液体密度越大,液体压强越大;(2)(a)与(b);(3)变大(3分)

31.(1)略 (2)2.2,1.44W (3)不合理。移动滑动变阻器的滑片,改变了小灯泡两端的电压,小灯泡的电功率是在不同电压下的功率,因此不能取平均值。(6分)

32.(1)在质量相同的情况下,举得越高的重锤,具有的重力势能就越大。(1分)

(2)1与4(或3与5)(1分)

(3)重锤的质量与重锤升起高度的乘积相等时,重锤具有相同的重力势能;重锤的质量与重锤升起高度的乘积越大,具有的重力势能越大。(1分)

33.串联电路中R1的电阻与R2的电阻之和(R1+R2)等于串联电路两端的电压跟通过该电路的电流之比(U/I)(2分)

34.方法一 实验步骤:(3分)

1.让小容器漂浮在水槽中的水面上,量出这时水面到槽上沿的距离h1?

2.量出将金属块放入小容器中与小容器一起漂浮时水面到槽上沿的距离h2。

3.将金属块从小容器中取出用细线系住没入槽内水中,量出这时水面到槽上沿的距离h3。金属块密度的表达式: 金属=

金属= (1分)

(1分)

方法二 实验步骤:

1.让小容器漂浮在水槽中的水面上,量出这时水面的高度h1

2.量出将金属块放入小容器中与小容器一起漂浮时水面的高度h2

3.将金属块从小容器中取出用细线系住没入槽内水中,量出这时水面的高度h3金属块密度的表达式: 金属=

金属= ?

? 水(1分)

水(1分)

五、简答与计算题(共16分)

35.(共3分)

答:运动员在跳远时,助跑一段路程后,运动员就具有较大的起跳速度。(1分)

由于惯性,运动员起跳时会保持原来的运动状态(1分)

所以有利于提高运动员的跳远成绩。(1分)

36.(共3分)

解:Q=cmΔt (1分)

=4.2×103J/(kg?℃)×

=1.05×105J (1分)

37.(共5分)

解:(1)沉箱和36根底梁的总重力:G0=mg=700×

(2)以四根钢索所提物体为整体,进行受力分析:如下图A

答图

如图乙:当v排=1.5×

F浮= 水gv排=1.0×

水gv排=1.0×

∵P=Fv

∴ =1.6×107N

(1分)

=1.6×107N

(1分)

G船=

m船= =2.4×103t

(1分)

=2.4×103t

(1分)

(3)解法一:当古沉船打捞装置的机械效率为90%时,设每根钢索的功率为P′

=

= =……=90% (1分)

=……=90% (1分)

解得:P′=6.67×105W (1分)

解法二:

(3)当古沉船打捞装置的机械效率为90%时,以四根钢索所提物体为整体,进行受力分析:

如右图B

=

= (1分)

(1分)

解得:F′浮=4.33×106N

则:

F′=6.67×106N

P′=F′v=6.67×106N×

38.(共5分)

解:当开关S1断开、S2和S3闭合时,电路总功率最大,如图1

当开关S1闭合、S2和S3断开时,电路总功率最小,如图2

当开关S2闭合、S1和S3断开时,如图3

图完全正确(1分)

图1 图2 图3

(1)由图1、图2和Q2∶Q2′=25∶4可得:

∵ ∴

∴ (1分)

(1分)

由图2得: (1分)

(1分)

(2)由图2、图3可得:∵ ∴I′=

∴I′=

由图2可得:Q2′=I′2 R2t

R2= ……=4Ω

……=4Ω

∵R1=1.5R2 ∴R1=6Ω

U=I′(R1+R2)= ……=6V (1分)

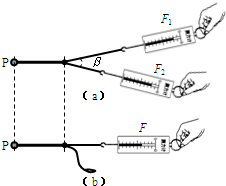

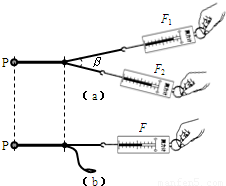

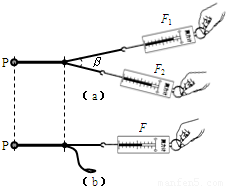

为了研究作用点相同的两个力的合力大小与哪些因素有关,甲、乙两位同学分别用相同实验器材完成了如下实验:①将橡皮筋左端固定于P点.②先用两个弹簧测力计通过细线将橡皮筋右端拉至某一位置并做好标记,再换用一个测力计将橡皮筋的右端拉至同一位置,如图(a)、(b)所示.③改变两测力计拉力方向的夹角β重复上述实验过程.他们测得的数据分别记录在表一、二中.

为了研究作用点相同的两个力的合力大小与哪些因素有关,甲、乙两位同学分别用相同实验器材完成了如下实验:①将橡皮筋左端固定于P点.②先用两个弹簧测力计通过细线将橡皮筋右端拉至某一位置并做好标记,再换用一个测力计将橡皮筋的右端拉至同一位置,如图(a)、(b)所示.③改变两测力计拉力方向的夹角β重复上述实验过程.他们测得的数据分别记录在表一、二中.

表一:甲同学

| 实验序号 | 测力计示数 F1(牛) | 测力计示数 F2(牛) | F1、F2夹角 β(度) | 测力计示数 F(牛) |

| 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 3.0 |

| 2 | 1.0 | 2.0 | 30 | 2.9 |

| 3 | 1.0 | 2.0 | 60 | 2.6 |

| 4 | 1.0 | 2.0 | 90 | 2.2 |

| 5 | 1.0 | 2.0 | 180 | 1.0 |

| 实验序号 | 测力计示数 F1(牛) | 测力计示数 F2(牛) | F1、F2夹角 β(度) | 测力计示数 F(牛) |

| 6 | 5.0 | 2.0 | 0 | 7.0 |

| 7 | 5.0 | 2.0 | 30 | 6.8 |

| 8 | 5.0 | 2.0 | 60 | 6.2 |

| 9 | 5.0 | 2.0 | 90 | 5.4 |

| 10 | 5.0 | 2.0 | 180 | 3.0 |

②分析比较表一或表二中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:________.

③分析比较实验序号________中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:作用点相同的两个力,当它们的夹角和其中一个力的大小不变时,合力随另一个力的增大而增大.

④甲同学分析表一实验数据后,提出猜想:作用点相同的两个力的合力一定大于等于其中较小的力.乙同学觉得该猜想是错误的,若要证明乙同学的观点,你认为还应研究F1、F2满足________关系时,两个力的合力大小. 查看习题详情和答案>>

表一:甲同学

| 实验序号 | 测力计示数 F1(牛) | 测力计示数 F2(牛) | F1、F2夹角 β(度) | 测力计示数 F(牛) |

| 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |

| 2 | 1.0 | 2.0 | 30 | 2.9 |

| 3 | 1.0 | 2.0 | 60 | 2.6 |

| 4 | 1.0 | 2.0 | 90 | 2.2 |

| 5 | 1.0 | 2.0 | 180 | 1.0 |

| 实验序号 | 测力计示数 F1(牛) | 测力计示数 F2(牛) | F1、F2夹角 β(度) | 测力计示数 F(牛) |

| 6 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |

| 7 | 5.0 | 2.0 | 30 | 6.8 |

| 8 | 5.0 | 2.0 | 60 | 6.2 |

| 9 | 5.0 | 2.0 | 90 | 5.4 |

| 10 | 5.0 | 2.0 | 180 | 3.0 |

②分析比较表一或表二中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:______.

③分析比较实验序号______中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:作用点相同的两个力,当它们的夹角和其中一个力的大小不变时,合力随另一个力的增大而增大.

④甲同学分析表一实验数据后,提出猜想:作用点相同的两个力的合力一定大于等于其中较小的力.乙同学觉得该猜想是错误的,若要证明乙同学的观点,你认为还应研究F1、F2满足______关系时,两个力的合力大小.

查看习题详情和答案>>

查看习题详情和答案>>

表一:甲同学

| 实验序号 | 测力计示数 F1(牛) | 测力计示数 F2(牛) | F1、F2夹角 β(度) | 测力计示数 F(牛) |

| 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |

| 2 | 1.0 | 2.0 | 30 | 2.9 |

| 3 | 1.0 | 2.0 | 60 | 2.6 |

| 4 | 1.0 | 2.0 | 90 | 2.2 |

| 5 | 1.0 | 2.0 | 180 | 1.0 |

| 实验序号 | 测力计示数 F1(牛) | 测力计示数 F2(牛) | F1、F2夹角 β(度) | 测力计示数 F(牛) |

| 6 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |

| 7 | 5.0 | 2.0 | 30 | 6.8 |

| 8 | 5.0 | 2.0 | 60 | 6.2 |

| 9 | 5.0 | 2.0 | 90 | 5.4 |

| 10 | 5.0 | 2.0 | 180 | 3.0 |

②分析比较表一或表二中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:______.

③分析比较实验序号______中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:作用点相同的两个力,当它们的夹角和其中一个力的大小不变时,合力随另一个力的增大而增大.

④甲同学分析表一实验数据后,提出猜想:作用点相同的两个力的合力一定大于等于其中较小的力.乙同学觉得该猜想是错误的,若要证明乙同学的观点,你认为还应研究F1、F2满足______关系时,两个力的合力大小.

查看习题详情和答案>>

查看习题详情和答案>>