网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_310558[举报]

欧拉(Euler),瑞士数学家及自然科学家.1707年4月15日出生于瑞士的巴塞尔,1783年9月18日于俄国彼得堡去逝.欧拉出生于牧师家庭,自幼受父亲的教育,13岁时入读巴塞尔大学,15岁大学毕业,16岁获硕士学位.

欧拉是18世纪数学界最杰出的人物之一,他不但为数学界做出了巨大的贡献,更把数学推至几乎整个物理的领域.他是数学史上最多产的数学家,平均每年写出八百多页的论文,还写了大量的力学、分析学、几何学、变分法等的课本,《无穷小分析引论》、《微分学原理》、《积分学原理》等都成为数学中的经典著作.

欧拉对数学符号的创立及推广起了积极的作用.比如用e表示自然对数的底,用i表示-1,用f(x)作为函数的符号,π虽不是欧拉首先提出的,但是在欧拉倡导下推广普及的.尤为不可思议的是欧拉将数学中最为活跃的五个数1,0,π,e,i竟用一个美妙绝伦的公式联系了起来:eiπ+1=0(欧拉指数公式),在西方数学界甚至认为此公式不亚于神的力量.

欧拉对数学的研究如此广泛,因此在许多数学的分支中也可经常见到以他的名字命名的重要常数、公式和定理.

1.你对欧拉(Euler)了解吗?请查阅欧拉(Euler)的故事,对于他“13岁时入读巴塞尔大学,15岁大学毕业,16岁获硕士学位”,你有何感触?

2.作为新时代的青年,你做好将来为科学事业做贡献的思想准备了吗?

试回答:(其中第(1)&(5)小题只需直接给出最后的结果,无需求解过程)

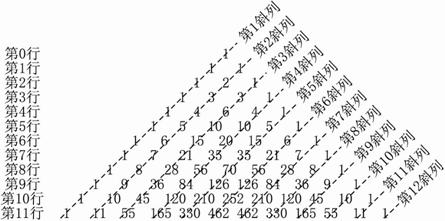

(1)记第i(i∈N*)行中从左到右的第j(j∈N*)个数为aij,则数列{aij}的通项公式为 ,

n阶杨辉三角中共有 个数;

(2)第k行各数的和是;

(3)n阶杨辉三角的所有数的和是;

(4)将第n行的所有数按从左到右的顺序合并在一起得到的多位数等于;

(5)第p(p∈N*,且p≥2)行除去两端的数字1以外的所有数都能被p整除,则整数p一定为( )

A.奇数 B.质数 C.非偶数 D.合数

(6)在第3斜列中,前5个数依次为1、3、6、10、15;第4斜列中,第5个数为35.显然,1+3+6+10+15=35.事实上,一般地有这样的结论:

第m斜列中(从右上到左下)前k个数之和,一定等于第m+1斜列中第k个数.

试用含有m、k(m、k∈N*)的数学公式表示上述结论并证明其正确性.

数学公式为 .

证明: .

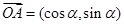

查看习题详情和答案>>已知向量 (

( ),向量

),向量 ,

, ,

,

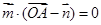

且

.

.

(Ⅰ)求向量 ;

(Ⅱ)若

;

(Ⅱ)若 ,

, ,求

,求 .

.

【解析】本试题主要考查了向量的数量积的运算,以及两角和差的三角函数关系式的运用。

(1)问中∵ ,∴

,∴ ,…………………1分

,…………………1分

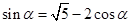

∵ ,得到三角关系是

,得到三角关系是 ,结合

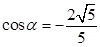

,结合 ,解得。

,解得。

(2)由 ,解得

,解得 ,

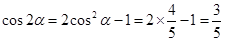

, ,结合二倍角公式

,结合二倍角公式 ,和

,和 ,代入到两角和的三角函数关系式中就可以求解得到。

,代入到两角和的三角函数关系式中就可以求解得到。

解析一:(Ⅰ)∵ ,∴

,∴ ,…………1分

,…………1分

∵ ,∴

,∴ ,即

,即 ① …………2分

① …………2分

又 ② 由①②联立方程解得,

② 由①②联立方程解得, ,

, 5分

5分

∴ ……………6分

……………6分

(Ⅱ)∵ 即

即 ,

, , …………7分

, …………7分

∴ ,

, ………8分

………8分

又∵ , ………9分

, ………9分

, ……10分

, ……10分

∴ .

.

解法二: (Ⅰ) ,…………………………………1分

,…………………………………1分

又 ,∴

,∴ ,即

,即 ,①……2分

,①……2分

又 ②

②

将①代入②中,可得 ③ …………………4分

③ …………………4分

将③代入①中,得 ……………………………………5分

……………………………………5分

∴ …………………………………6分

…………………………………6分

(Ⅱ) 方法一

∵ ,

, ,∴

,∴ ,且

,且 ……7分

……7分

∴ ,从而

,从而 . …………………8分

. …………………8分

由(Ⅰ)知 ,

,

; ………………9分

; ………………9分

∴ . ………………………………10分

. ………………………………10分

又∵ ,∴

,∴ ,

又

,

又 ,∴

,∴ ……11分

……11分

综上可得  ………………………………12分

………………………………12分

方法二∵ ,

, ,∴

,∴ ,且

,且 …………7分

…………7分

∴ .

……………8分

.

……………8分

由(Ⅰ)知 ,

, .

…………9分

.

…………9分

∴ ……………10分

……………10分

∵ ,且注意到

,且注意到 ,

,

∴ ,又

,又 ,∴

,∴ ………………………11分

………………………11分

综上可得  …………………12分

…………………12分

(若用 ,又∵

,又∵ ∴

∴  ,

,

查看习题详情和答案>>

17世纪,科学家们致力于运动的研究,如计算天体的位置,远距离航海中对经度和纬度的测量,炮弹的速度对于高度和射程的影响等.诸如此类的问题都需要探究两个变量之间的关系,并根据这种关系对事物的变化规律作出判断,如根据炮弹的速度推测它能达到的高度和射程.这正是函数产生和发展的背景.

“function”一词最初由德国数学家莱布尼兹(G.W.Leibniz,1646~1716)在1692年使用.在中国,清代数学家李善兰(1811~1882)在1859年和英国传教士伟烈亚力合译的《代徽积拾级》中首次将“function”译做“函数”.

莱布尼兹用“函数”表示随曲线的变化而改变的几何量,如坐标、切线等.1718年,他的学生,瑞士数学家约翰·伯努利(J.Bernoulli,1667~1748)强调函数要用公式表示.后来,数学家认为这不是判断函数的标准.只要一些变量变化,另一些变量随之变化就可以了.所以,1755年,瑞士数学家欧拉(L.Euler,1707~1783)将函数定义为“如果某些变量,以一种方式依赖于另一些变量,我们将前面的变量称为后面变量的函数”.

当时很多数学家对于不用公式表示函数很不习惯,甚至抱怀疑态度.函数的概念仍然是比较模糊的.

随着对微积分研究的深入,18世纪末19世纪初,人们对函数的认识向前推进了.德国数学家狄利克雷(P.G.L.Dirichlet,1805~1859)在1837年时提出:“如果对于x的每一个值,y总有一个完全确定的值与之对应,则y是x的函数”.这个定义较清楚地说明了函数的内涵.只要有一个法则,使得取值范围中的每一个值,有一个确定的y和它对应就行了,不管这个法则是公式、图象、表格还是其他形式.19世纪70年代以后,随着集合概念的出现,函数概念又进而用更加严谨的集合和对应语言表述,这就是本节学习的函数概念.

综上所述可知,函数概念的发展与生产、生活以及科学技术的实际需要紧密相关,而且随着研究的深入,函数概念不断得到严谨化、精确化的表达,这与我们学习函数的过程是一样的.

你能以函数概念的发展为背景,谈谈从初中到高中学习函数概念的体会吗?

1.探寻科学家发现问题的过程,对指导我们的学习有什么现实意义?

2.莱布尼兹、狄利克雷等科学家有哪些品质值得我们学习?