第六单元 碳和碳的氧化物

课题1 金刚石、石墨和C60

教学目的;1:了解金刚石、石墨、C60的物理性质,并联系性质了解它们的主要用途。通过单质的性质学习有关实验,培养学生的观察能力和思维能力。思想教育:通过对金刚石、石墨和C60的学习,对学生 进行共性、个性关系的认识人和学习方法的培养与教育。

2:使学生初步掌握碳的化学性质――稳定性、可燃性、还原性。进一步培养学生的观察能力和思维能力。思想教育:通过碳与氧在不同条件下反应的产物不同,渗透物质所发生的化学反应既决定于物质本身的性质,又决定于反应条件的学习方法的指导。

重点: 金刚石、石墨和C60的重要物性和用途;金刚石和石墨物性差异很大的原因。碳的化学性质---稳定性、可燃性、还原性

难点:金刚石、石墨和C60的重要物性,碳的化学性质---稳定性、可燃性、还原性

教学过程:

[提问] 我们都见过晶莹璀灿的金刚石,也经常使用铅笔、碳棒,冬日里还可用木炭取暖,可你们知道它们各是由什么成份组成的?它们有什么联系吗?

[讲解] 铅笔芯、碳棒的主要成份是石墨,金刚石、石墨、木炭,还有活性炭、焦炭等都是由碳元素组成的不同单质。这节课主要学习金刚石、石墨及木炭的物理性质和用途。

[阅读] 课本金刚石和石墨的物理性质。

一、金刚石、石墨和C60的成份、物理性质及用途

1.利用金刚石硬度大、耐高温可做钻探机的钻头;利用硬度大,可做玻璃刀;由于金刚石对光有折射散射作用,可做装饰品。

2.利用石墨质软可做铅笔芯;利用石墨滑腻、耐高温,可做耐高温的润滑剂。

3.石墨可导电,可以做电极,又耐高温可做高温电炉的电极。

4.利用石墨传热性能好,并在温度骤然升高时不易炸裂,可做石墨坩埚。

5.利用石墨耐酸碱的耐腐蚀性强,可做化工管道,耐酸槽、耐碱槽等。

[小结] 金刚石和石墨都是由碳元素组成的不同单质,性质上有如此大的差异是由于二者中碳原子的排列顺序不同,即结构决定性质,性质决定用途。

[讲解] 在碳元素组成的单质中,还有一类单质是无定形碳,包括木炭、焦炭、活性炭及炭黑等。(交待:“炭”与“碳”的不同写法)

下面着重介绍木炭。

[演示] 1.将一个装有半瓶带浅红色水的锥形瓶,配上胶塞。把两块木炭放入带红色的水中后,塞上塞子再摇动锥形瓶,注意观察带红色的水中颜色的变化。

1、可燃性:提问:回忆木炭在氧气中燃烧的实验现象,并写出相关的化学方程式

讲述:木炭充分燃烧时生成二氧化碳(C + O2 点燃 CO2),如氧气不足时,则会生成一氧化碳(2C+O2点燃2CO)

小结:碳和氢气一样,都具有可燃性,但在不同的条件下,其生成的产物不同

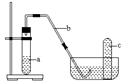

2:还原性演示实验6-7(提醒学生注意观察现象)

讲解:现象是黑色固体变红色,并有使澄清的石灰水变浑浊的气体产生

板书:C+CuO高温Cu+CO2

讲解:①在该反应中,碳得到氧、被氧化生成二氧化碳,碳是还原剂。氧化铜失去氧、被还原成铜,是氧化剂 ②单质碳的还原性可用于冶炼金属

焦炭可以把铁从它们的氧化物中还原出来:2C+ Fe3O4 高温 3Fe + 2CO2↑

3:一氧化碳和二氧化碳的相互转化及热量变化(讨论)在燃烧的很旺的煤炉里,添上新煤后,温度为什么会降低?且会有煤气产生?讲解:① 炽热的碳还能使二氧化碳还原为一氧化碳 C+CO2点燃2CO(吸收热量) ②C+O2点燃CO2 (放出热量)

化学变化放出的热量是一种重要的能源,可以供人取暖,也可以转变其他能量。

“碳”是元素的名称,是所有核电荷数为6的原子的总称,元素符号为C。常在书写碳元素的单质及含有碳元素的化合物名称时使用。如碳元素、碳-60、一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸钙、碳氢化合物等。“炭”仅在书写由碳元素组成的无定形碳的名称时使用,如木炭、活性炭、焦炭、炭黑等。

课题2 二氧化碳制取的研究

目的要求:1.使学生掌握实验室制取二氧化碳的反应原理、实验装置和操作方法,提高学生分析和解决实际问题的能力。

2:学会实验仪器的选择。

重点:实验室制取二氧化碳的反应原理、实验装置和操作方法

难点:从实验室制取气体的设计思路出发,研讨实验室制取二氧化碳气体的方法。

教学过程:

在化学课程改革中倡导科学探究,要和化学学科的特点即实验紧密结合起来。化学实验是进行科学探究的重要方式,学生具备基本的化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础和保证。制取气体实验技能是初中化学实验的重点和难点。根据《标准》,H2的制取实验不要求了,初中的气体制取实验只有O2和CO2。O2的制取在第二单元中已介绍过,所以本单元安排课题2二氧化碳制取的研究,在学生已学过的O2的制取的基础上,探究气体的制备问题。CO2和H2的制取无论是从反应物的状态,还是从反应条件等都有许多相似之处。由于H2的制取实验不要求,所以完全让学生探究CO2的制取是有困难的。因此,教材给出了实验室中制取二氧化碳的化学反应原理、确定气体发生装置和收集装置时应考虑的因素、CO2和O2制取实验及相关性质比较,在此基础上,给出了一些仪器,由学生自己来组装制取二氧化碳的装置,并利用装置制取二氧化碳。因此,课题2重在让学生掌握实验室中制取气体的思路和方法。

思考:写出制取二氧化碳的反应式:C + O2 点燃 CO2

C+ 2CuO 高温 2Cu + CO2↑ 2C+ Fe3O4 高温 3Fe + 2CO2↑

问:实验室制取氧气的反应原理是什么?

[生答后总结]实验室制取氧气的原理是利用高锰酸钾在加热条件下得到氧气或用过氧化氢(用二氧化锰做催化剂)制取氧气。

当用固体反应,需要加热产生气体时,可采用高锰酸钾在加热条件下制取氧气的装置;当用固体与液体反应,不需加热生成气体时,可采用制取什么样的的装置。

一:实验室制取二氧化碳的反应原理:常用大理石或石灰石和稀盐酸制取。反应原理:碳酸盐跟酸反应,生成二氧化碳。CaCO3+2HCl= CaCl2+H2O+CO2↑

(1) 石灰石跟稀盐酸反应,现象:块状固体不断溶解,产生大量气泡。(石灰石跟稀硫酸反应,开始有气体产生,过一会儿气泡逐渐减少,以至反应停止。)

(2)碳酸钠跟稀盐酸反应十分剧烈,迅速产生大量气体。石灰石跟稀盐酸反应比碳酸钠缓和,也能生成大量气体。用硫酸代替盐酸跟石灰石反应,虽能产生二氧化碳,但是生成的硫酸钙微溶于水。它会覆盖在块状石灰石表面,阻止碳酸钙跟硫酸接触。而碳酸钠跟盐酸反应太快,生成的二氧化碳不容易收集。因此,实验室里通常是用石灰石跟稀盐酸反应来制取二氧化碳的。

二:实验室制取二氧化碳的装置:〔讨论〕

1.怎样确定制取气体的装置?为什么可以用这样的装置制取二氧化碳?

2.为什么只采用向上排空气法收集二氧化碳?

3.装置中的长颈漏斗能否用普通漏斗代替?可用其他仪器代替锥形瓶吗?

〔讲解〕

1.实验室制取气体的装置是根据所需药品的状态,反应条件来确定的。制取二氧化碳的反应物石灰石(或大理石)是固体,盐酸是液体,反应是在常温下进行的。反应前可以将固体置于锥形瓶中,液体在制取时从长颈漏斗中注入,液体与固体接触时生成的气体经导气管导入集气瓶中。

2.由于二氧化碳的密度大于空气又能溶解于水,所以用这样的装置来收集二氧化碳。

3.为了避免产生的气体从漏斗中逸出,必须使长颈漏斗的管口在液面以下,而普通漏斗颈太短不合适。锥形瓶在装置中作为容器,可以用其他(如大试管、烧瓶、广口瓶)口径大小适宜的容器代替

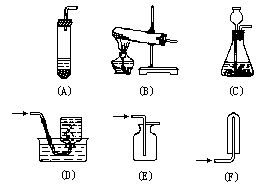

1:制二氧化碳可选用

收集气体可选用

。

1:制二氧化碳可选用

收集气体可选用

。

2:长颈漏斗为什么要插入液面?

3:这个装置的气体发生部分可以用来制取氢气,因为制氢气用的药品状态与制二氧化碳的相同,反应也不需要加热。但收集方法不同,因为氢气的密度小于空气,又难溶于水 〔讨论〕1.长颈漏斗可否用普通漏斗代替?

2.锥形瓶可否用别的仪器代替?

3.能否用浓盐酸或稀硫酸代替稀盐酸来制取二氧化碳?为什么?4.根据二氧化碳的性质,可以采用什么方法收集二氧化碳?5.如何检验二氧化碳是否收满?

(讲解)练1.不能用普通漏斗代替长颈漏斗,因为普通漏斗颈太短,产生的二氧化碳气体会从漏斗处逸出。长颈漏斗下端管口必须在液面以下才能达到密封的效果。

2.锥形瓶可以用大试管、广口瓶等玻璃仪器代替。

3.浓盐酸具有较强的挥发性,使得收集到的二氧化碳气体中含有氯化氢而不纯。稀硫酸和碳酸钙反应,发生如下反应:CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2↑

4.因为气体的收集方法主要取决于气体的密度及其在水中的溶解性。二氧化碳可溶于水并生成碳酸,故不宜用排水法收集。二氧化碳比空气重,故可采用向上排气法收集。

5.根据二氧化碳不能燃烧,不支持燃烧的性质,可以将燃着的木条放在集气瓶口,如火焰熄灭,则二氧化碳已收满。

实验室制取氧气、二氧化碳比较

氧气

二氧化碳

反应原理

2KMnO4 加热 K2MnO4 + MnO2 + O2↑

2H2O2

2H2O +O2↑

2H2O +O2↑

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

发生

装置

A

B

C

A

B

C

制取氧气(用高锰酸钾在加热)可用A,用过氧化氢制取可用B,制CO2用C

收集方法

向上排空气法、排水法

向上排空气法

检验方法

用带火星木条伸入集气瓶中,若木条复燃该气体是氧气

将气体通入澄清石灰水中,若石灰水变浑浊说明该气体是CO2

课题3 二氧化碳和一氧化碳

教学目标:1.通过实验分析,了解二氧化碳的物理性质,掌握二氧化碳的化学性质,根据它的性质解释一些日常生活的问题。

2:掌握一氧化碳的可燃性和还原性,并了解它的用途。

3:初步培养学生对实验装置的评价、选择和设计能力。

4:比较一氧化碳、氢气和二氧化碳性质的异同点,引导学生掌握正确的学习方法和思维方

重点:1:二氧化碳的化学性质。

2:一氧化碳的可燃性和还原性

难点:1:二氧化碳与水和石灰水反应的原理。2:一氧化碳的可燃性和还原性

教学过程:

碳的化合物种类繁多,尤其是有机化合物在国民经济的发展中起着非常重要的作用。而碳的氧化物(CO和CO2)不仅与学生的日常生活密切相关,同时也是初中化学元素化合物知识中非常重要的一部分:碳和碳的氧化物是以后学生学习许多化学反应的基础,初中化学的许多反应都与碳和碳的氧化物有关。因此,本单元课题3介绍CO2和CO的性质和用途,为学生后续阶段化学的学习打下坚实的基础。

一:二氧化碳:

二氧化碳只占空气总体积的0.3%,假如从空气中除去这些二氧化碳,自然界的生命活动还能进行下去吗?人和其他动物呼吸作用呼出的是什么气体?植物进行光合作用消耗的又是什么气体?若没有这种气体,自然界的生命活动还能进行下去吗?

几个关于二氧化碳性质的实验:

实验

现象

原因或反应式

倾倒CO2

实验6-13

烧杯底下的蜡烛先熄灭

CO2的密度比空气大。不能燃烧,也不支持燃烧。

CO2 溶解性实验

实验6-14

塑料瓶子会变形

CO2能溶于水,压强减少

CO2与水反应实验

实验6-15

紫色石蕊的花会变红,加热后又变紫色

H2O + CO2= H2CO3

H2CO3 == H2O + CO2↑

二氧化碳与水的反应比较抽象,是课题3教学难点之一。旧教材中的实验,学生往往认为是二氧化碳使石蕊变成红色。

为突破这个教学难点,这个实验设计为五步:(Ⅰ) 向干燥的紫色石蕊小花(纸花)喷稀醋酸;(Ⅱ) 向干燥的紫色石蕊小花喷水;(Ⅲ) 直接把干燥的紫色石蕊小花放入二氧化碳中;(Ⅳ) 将干燥的紫色石蕊小花喷水后放入二氧化碳中;(Ⅴ) 将(Ⅳ)中的小花取出后小心加热。(Ⅰ) 、(Ⅱ)、(Ⅲ)是独立的,是为(Ⅳ)作铺垫的,目的是使学生认识到是二氧化碳与水反应生成的碳酸使紫色石蕊变成红色,(Ⅴ) 是说明碳酸的不稳定性。通过观察实验现象,可以得出以下结论:

(1) 石蕊是一种色素,遇酸变成红色。

(2) 水不能使紫色石蕊变成红色,二氧化碳也不能使紫色石蕊变成红色。

(3) 二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊变成红色。

(4) 碳酸不稳定,容易分解成二氧化碳和水。

该实验除教材中的设计以外,还可作如下改进:

(Ⅰ) 把干燥的紫色石蕊小花放入二氧化碳中;(Ⅱ) 将(Ⅰ)中的小花喷水,观察,然后将其放入二氧化碳中;(Ⅲ) 向干燥的紫色石蕊小花(纸花)喷稀醋酸; (Ⅳ) 将(II)中的小花取出后小心加热。

二氧化碳的化学性质:

1:一般情况下,二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧不供给呼吸。

2:二氧化碳跟水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊试液变红色。

CO2+H2O=H2CO3(紫变红)

碳酸不稳定,很容易分解成水和二氧化碳,所以红色石蕊试液又变成紫色, H2CO3==H2O+CO2↑ (红变紫) 3:二氧化碳跟石灰水反应:CO2+Ca(OH)2==CaCO3↓+H2O (清变浊)

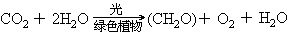

二氧化碳的用途:二氧化碳不支持燃烧,不能燃烧,且比空气重,可用它来灭火。(简介灭火器原理),干冰升华时吸收大量热,可用它做致冷剂或用于人工降雨。工业制纯碱和尿素,植物光合作用。绿色植物吸收太阳能,同化二氧化碳和水,合成有机物质并释放出氧的过程,叫做光合作用。总反应式可表示为:

6(CH2O)→C6H12O6(葡萄糖)由葡萄糖出发,还能进一步合成脂肪、氨基酸及蛋白质等。光合作用是地球上利用太阳能最重要的过程,也是规模最大的由二氧化碳和水等无机物制造碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物的过程。光合作用包括光反应(光所诱发的化学反应)和暗反应(若干酶所催化的化学反应)两大部分。根据现有资料,认为光合作用大致按下列四个过程进行:

6(CH2O)→C6H12O6(葡萄糖)由葡萄糖出发,还能进一步合成脂肪、氨基酸及蛋白质等。光合作用是地球上利用太阳能最重要的过程,也是规模最大的由二氧化碳和水等无机物制造碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物的过程。光合作用包括光反应(光所诱发的化学反应)和暗反应(若干酶所催化的化学反应)两大部分。根据现有资料,认为光合作用大致按下列四个过程进行:

一般条件下,二氧化碳不支持燃烧且比空气重,将二氧化碳覆盖在燃着的物体表面,可使物体跟空气隔绝而停止燃烧,因此二氧化碳可用灭火,是常用的灭火剂。在化学工业上,二氧化碳是一种重要的原料,大量用于生产纯碱(Na2CO3)、小苏打(NaHCO3)、尿素[CO(NH2)2]、碳酸氢铵(NH4HCO3)、颜料铅白[Pb(OH)2?2PbCO3]等。在轻工业上,生产碳酸饮料、啤酒、汽水等都需要二氧化碳。在现代化仓库里常充入二氧化碳,防止粮食虫蛀和蔬菜腐烂,延长保存期。固态的二氧化碳即“干冰”,主要用作致冷剂,用飞机在高空喷撒“干冰”,可以使空气中水蒸气冷凝,形成人工降雨;在实验室里,“干冰”与乙醚等易挥发液体混合,可以提供-77℃C左右的低温浴。“干冰”还可以做食品速冻保鲜剂。在农业上,温室里直接施用二氧化碳作肥料,利用植物根部吸收二氧化碳,可以增进植物的光合作用。促进农作物生长,增加产量。在自然界,二氧化碳保证了绿色植物进行光合作用和海洋中浮游植物呼吸的需要。

贮藏粮食、水果、蔬菜。用二氧化碳贮藏的食品由于缺氧和二氧化碳本身的抑制作用,可有效地防止食品中细菌、霉菌、虫子生长,避免变质和有害健康的过氧化物产生,并能保鲜和维持食品原有的风味和营养成分。二氧化碳不会造成谷物中药物残留和大气污染。用二氧化碳通入大米仓库24h,能使99%的虫子死亡。

作为萃取剂。国外普遍利用二氧化碳进行食品、饮料。油料、香料、药物等加工萃取。

用二氧化碳与氢气做原料,可生产甲醇、甲烷、甲醚、聚碳酸酯等化工原料和新燃料。

作为油田注入剂。可有效地驱油和提高石油的采油率。

注入地下难于开采的煤层,使煤层气化,获得化工所需的合成气体和居间物。

保护电弧焊接,既可避免金属表而氧化,又可使焊接速度提高大约9倍。

有的科学家认为,大气中二氧化碳加倍,将使粮食平均增产超过30%,棉花增长80%以上,小麦和水稻一类作物增产36%。

在烹饪中用发酵粉或苏打的日的是为付了产生微小的二氧化碳气泡。这些气泡使面包、糕点或发面膨胀,吃起来松软适口。在制造面包时使用酵母,其作用与此相同,只是时间长些而已。发酵粉(或碳酸氢钠)与一种酸(如从酸牛奶产生的乳酸)作用而产生二氧化碳。市售“发酵粉”中常含有固态酸,在潮湿时,它与碳酸氢钠发生作用,也产生二氧化碳。 温室效应的危害性后果是:1.冰川融化和海平面上升。事实上,冰川融化已经开始,发展下去,海面将升高,一些沿海城市将被海水淹没;2.频繁、严重的旱灾;3.更多更利害的尘暴;4.更频繁更厉害的飓风;5.更频繁更严重的森林火灾;6.野生动物濒临灭绝。

具有温室效应的气体不只是二氧化碳,还有甲烷、氟里昂等气体。

1.温室效应试验

实验步骤:取两只250ml的锥形瓶。一只装满制得的二氧化碳气体,另一只内是空气。用连有温度计的单孔橡皮塞塞住瓶口,把它们彼此靠近地置于实验桌上,锥形瓶底部放置一块面积大于两个锥形瓶瓶底面积的黑色的木板或纸板。在锥形瓶上方用功率为100w的反射灯泡均匀地照射,观察瓶内温度升高的情况。

温度

开始

1分钟

2分钟

3分钟

5分钟

空气

二氧化碳

实验结论:

人工降雨 1932年诺贝尔化学奖的得主、美国化学家兼物理学家兰茂尔,一生进行过有益的研究,但他在科学上实现的最大突破还是人工降雨。在获得诺贝尔奖后,他就和化学家射弗等人共同进行了人工降雨的研究。在他的研究室里保存着小小的人工云,它就是充斥在电冰箱里的水蒸气。兰茂尔一边降低冰箱里的温度,一边加入各种尘埃微粒进行降雨实验。1946年7月 的一天,天气异常炎热,由于实验装置出了故障,装有人工云的电冰箱里的温度一直降不下来,兰茂尔只好临时用固态二氧化碳(干冰)来降温。当他则把一块干冰放进冰箱里,这时奇迹出现了:水蒸气立即变成了许多小冰粒,在冰箱里盘旋飞舞,人工云化为了霏霏飘雪。这一奇特现象使他明白尘埃微粒对降雨并非绝对必要,只要将温度降到零下40度以下,水蒸汽就会变成冰而降落下来。兰茂尔高兴地去找射弗,商量怎样把这一想法付诸现实。接着便出现了振奋人心的一幕:1946年的一天,一架飞机在云海上飞行,兰茂尔和射弗将干冰撒播在云层里,30分钟后就开始了降雨。第一次真正的人工降雨获得了成功。后来,美国通用电气公司的本加特又对兰茂尔的人工降雨方法进行了改良,他用碘化银微粒取代干冰,使人工降雨更加简便易行。兰茂尔在1957年去世时,终于满意地看到人工降雨已发展成为一项大规模的事业。人工降雨的发明,标志着气象科学发展到了一个新的水平,但遗憾的是,它也曾被用于非正义的战争。如1967~1972年,美国在侵越战争中出动了2600架次飞机进行人工降雨,目的在于截断"胡志明小道"运输线,结果造成山洪暴发,交通堵塞,其破坏效果超过了常规轰炸。当然,美国政府这种滥用人工降雨的行径受到了世界舆论的谴责。

为了保护臭氧层,人类签订了以减少并逐步停止生产和使用氟氯代烷为目标的《保护臭氧层维也纳公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》等国际公约

氟氯代烷:氟氯代烷就是人们熟悉的“氟利昂”,氟利昂是英文“Freon”的音译。由于“Freon”是现今仍保留专利注册的外国商品名,所以“氟利昂”在教材中不宜使用。氟利昂实际是一类多卤代烃,主要是含氟和氯的烷烃衍生物,其中最常用的是一氟三氯甲烷(CCl3F,商品名叫氟利昂-11)和二氟二氯甲烷(CCl2F2,商品名叫氟利昂-12)等。因此教材中把氟利昂改称为学名――氟氯代烷。

需要注意的是,破坏臭氧层是氟氯代烷中的氯,而不是氟。氟氯代烷的化学性质很稳定,它进入大气后随气流上升,在平流层中受紫外线的照射,发生分解产生氯原子,氯原子可引发损耗臭氧的反应。

氯原子破坏臭氧层的反应为:Cl+O3=ClO+O2 ClO+O=Cl+O2 总反应为:O+O3=2O2

在反应中,Cl原子并没有消耗,而臭氧分子变成了氧气分子,Cl原子在其中起了催化剂的作用,每个Cl原子能参与大量的破坏臭氧分子的反应。因此,即使逸入平流层中的氟氯代烷不多,但由它们分解出来的Cl原子可长久地起着破坏臭氧的作用。

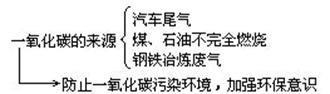

二:一氧化碳

【引言】碳元素有+2和+4价,所以碳的氧化物有一氧化碳和二氧化碳两种。前面我们已经学过二氧化碳的性质和制法,今天开始学习有关一氧化碳的知识。

【板书】一氧化碳

师:我们先学习一氧化碳的物理性质。

【板书】1:一氧化碳的物理性质

师:同学们一定听说过煤气中毒的事例,煤气中毒实际就是指一氧化碳中毒。它有没有颜色?有没有气味?能否溶于水?

生:没有颜色,但有气味,不清楚是否溶于水。

【展示】盛满一氧化碳气体的集气瓶。(观察气体的颜色和状态。)

生:一氧化碳是无色气体。

【演示】操作:(1)把两支分别盛满一氧化碳和二氧化碳的试管倒置在水槽中,用投影仪演示,让学生观察水面是否上升。(2)用拇指按住盛一氧化碳的试管口,从水槽中取出试管,松开手指让一位学生闻气体气味(提示用正确的操作方法闻气味),(3)按(2)同样操作从水槽中取出另一试管,滴入2滴~3滴石蕊试液。

【讲述】把两支盛满气体的试管倒置在水槽中。如果气体能溶于水,试管内的气压减小,大气压会把水压入管内,引起液面上升。如果气体不溶于水,液面不会有变化。你们通过实验得出什么结论?

生甲:一氧化碳不溶于水,无气味。二氧化碳能溶于水。

生乙:二氧化碳溶于水后,跟水反应生成碳酸,使石蕊试液变红。

师:由此说明,平时闻到的煤气味并不是一氧化碳的气味。下面请大家填写下表。

颜色

气味

状态

溶解性

密废(与空气比)

CO

CO2

H2

(气体的密度跟空气的比较可以通过比较气体的相对分子质量和空气的平均相对分子质量29得到。)

师:根据一氧化碳的物理性质,我们在实验室应怎样收集它呢?

生:排水集气法或向下排气法。

师:用向下排气法行不行?不行,因为一氧化碳无色,无法知道气体是否集满,而且一氧化碳有毒,长时间收集会使实验者中毒。

【板书】2:一氧化碳的毒性和对空气的污染

【讲述】之所以引起煤气中毒,是因为一氧化碳被人吸进肺中,跟血液里血红蛋白结合。一氧化碳跟血红蛋白的结合能力比氧气大200倍~300倍,造成机体急性缺氧。当一氧化碳在空气中浓度为0.02%时,人在2 h~3h后就会出现头晕恶心的症状;浓度达0.08%时,2h即昏迷;浓度再高,将危及生命。

【提问】用化学方程式表示生成CO的两种途径。在什么情况下容易发生一氧化碳中毒?

生:2C+O2 2CO, CO2十C

2CO, CO2十C 2CO

2CO

学生讨论,教师小结:(1)火炉通风不良,氧气供给不足。(2)当炉火快熄灭或刚加煤时,火炉里中下层煤炭燃烧产生的二氧化碳向上通过灼热煤炭会产生较多一氧化碳。因此,我们不宜长时间在密闭房间里使用炭火取暖。

师:有人用炉火取暖,为了防止发生煤气中毒,在火炉上放一盆水,这样做行吗?为什么?

生:不行,因为一氧化碳难溶于水。

师:有人说只要一闻到煤气味就把火炉搬出去,就不会造成煤气中毒这种说法对吗?为什么?

生:不对,因为一氧化碳没有气味。

【讲述】煤气中毒的预防措施和急救措施。

【板书】3:一氧化碳的化学性质

(1).可燃性

师:用煤炉烧水时,水开时常会溢出来,洒在通红的煤上,会发生什么现象? 生:会听到“?”的声响,同时火苗窜得很高。师:对。这是因为发生下列反应: C+H2O CO+H2,产生的一氧化碳和氢气都能燃烧,发出蓝色火焰。

CO+H2,产生的一氧化碳和氢气都能燃烧,发出蓝色火焰。

【板书】2CO+O2 2CO2

2CO2

师:在实验中看到什么现象?

生:一氧化碳能燃烧,发出蓝色火焰,放出大量的热。

生:生成气体能使澄清的石灰水变浑浊。

师:应该怎样鉴别一氧化碳和氢气?

生:把干冷洁净的烧杯分别罩在两种点燃气体的火焰上方,烧杯上有水珠的原气体是氢气,另一瓶是一氧化碳。

生:也可将沾有石灰水的烧杯分别罩在两种点燃气体的火焰上方,烧杯上有白色斑痕的原气体是一氧化碳,另一瓶是氢气。

[评注:认识一氧化碳的可燃性,既能联系生活实际,又能从跟氢气的可燃性和燃烧产物作比较中学活新知识,使旧知识得到复习、巩固、深化。]

【小结】由此说明,我们可以利用一氧化碳和氢气的可燃性,根据它们燃烧产物不同来鉴别。那么能不能用这一性质鉴别一氧化碳和二氧化碳?

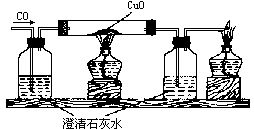

【板书】(2).一氧化碳的还原性

师:在用氢气还原氧化铜实验中,我们必须注意“两先两后”,即先通气再点燃,先熄灯后停气。一氧化碳也应这样,请叙述理由。

师:在用氢气还原氧化铜实验中,我们必须注意“两先两后”,即先通气再点燃,先熄灯后停气。一氧化碳也应这样,请叙述理由。

生:先通入一氧化碳,赶出试管内空气,避免一氧化碳跟管内的空气混合,受热而引起爆炸。停止反应后,先熄灭酒精灯,仍继续通一氧化碳,防止灼热的铜遇到进入管内空气又生成氧化铜。 【演示】一氧化碳还原氧化铜的实验 师:实验中看到哪些现象?

生:黑色固体变成红色固体,生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊。 讨论〕(1)此装置和H2、C还原氧化铜有什么不同?(2)反应后生成的红色粉末是什么?

讲述】物质的性质决定物质的用途。

师:一氧化碳可作气体燃料和用来冶炼金属,请分别说明利用一氧化碳的哪些化学性质。

【板书】

【板书】四、一氧化碳的用途

1.作气体燃料(可燃性)

2.冶炼金属(还原性)

师:工业上利用一氧化碳的还原性,在炼铁厂把铁矿石还原成铁。完成一氧化碳跟氧化铁反应的化学方程式。生:Fe2O3+3CO 2Fe+3CO2

2Fe+3CO2

小结】通过本节学习,我们了解一氧化碳的各种性质,它既可能危害人类,又能造福于人民。我们只有掌握物质的性质,才能合理利用资源,防止污染,保护环境。一氧化碳 、二氧化碳性质比较:

对此物

项目

CO2(有反应的写方程式)

CO(有反应的写方程式)

备注

物理性质

化

学

性

质

跟水反应

跟石灰水反应

可燃性

验纯

点燃

还原性

氧化性

CO2 +C高温2CO

无

毒性

不供呼吸,空气中含量超 10%能使人死亡,无毒

有剧毒、空气中1%也会死亡