2004年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

文科综合能力测试

第Ⅰ卷(选择题 共140分)

一、本卷共35小题,每小题4分,共计140分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是 最符合题目要求的。

12.“西藏的布达拉宫是世界文化遗产,初为唐时吐蕃赞普松赞干布为文成公主营建,清代重修。‘布达拉’,梵语意为佛教圣地”。对上文蕴含信息归纳完整的是

①藏族在唐时称吐蕃 ②唐蕃和亲

③佛教文化的历史传承 ④藏族文化在祖国和世界文化中占有重要地位

A.①②③④ B.①②③ C.②③ D.③④

13.辽统治者认为“吾修文物,彬彬不异于中华”,反映这一认识的史实是

A.与北宋订立澶渊之盟 B.和北宋贸易往来频繁

C.建造了祟圣寺千寻塔 D.制造瓷器、印刷书籍

14.我国东北地区在元代属于

A.辽阳行省 B.岭北行省 C.宣政院辖区 D.黑水都督府

15.下列各项,属于清乾隆帝维护统一多民族国家的史实是

A.册封西藏喇嘛教首领五世达赖 B.平定回部大小和卓的叛乱

C.平定准噶尔贵族噶尔丹的叛乱 D.设置台湾府,隶属福建省

中国古代典籍内容丰富,是了解历史的主要依据之一,回答16~17题。

16.下列材料中,表明中国古代经济重心南移完成的是

A.“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

B.“扬一益二。”(扬州商业繁华居天下第一,益州则居第二)

C.“苏湖熟,天下足。”

D.“买不尽松江布,收不尽魏塘纱。”

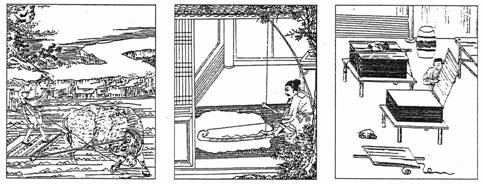

17.图5-图7出自我国古代同一部科技著作。读图,指出该书作者是

图5 耙田图 图6 弹棉图 图7 造纸图

A.贾思勰 B.沈括 C.徐光启 D.宋应星

中国共产党自成立以来不断丰富和发展马克思主义。回答18-20题 。

18.中国共产党能够明确提出反帝反封建的民主革命纲领,最主要的原因是

A.工人运动遭受挫折 B.党具有广泛的群众基础

C.党正确分析了国情 D.共产国际的支持

19.1935年,中国共产党发表《八一宣言》,呼吁各界同胞、党派和军队摒弃前嫌,抵 御外侮,是因为

A.党修改了民主革命的纲领 B.中国需倾全国力量抗日救国

C.抗日战争全面爆发 D.党重新认识了工农武装割据思想

20.十一届三中全会以来,中国共产党与时俱进,具体体现在

①确立人民代表大会制度 ②发展爱国统一战线

③开展独立自主的和平外交 ④探索社会主义市场经济理论

A.①② B.①③④ C.②③④ D.①②③④

第一次世界大战以来,西欧与美国的关系复杂多变,影响深远。回答21~23题。

21.1918年,美国总统威尔逊提出“十四点原则”。内容有“海洋上的航行有绝对自 由”,“取消一切经济障碍和确立贸易条件的平等”,“成立一个一般性的各国联合组织”。其最终目的是

A.争当海上霸主 B.争夺贸易霸权

C.建立国际联盟 D.攫取世界霸权

22.第二次世界大战后,美国以经济手段扶植和控制西欧的表现是

A.建立布雷顿森林体系 B.提出杜鲁门主义

C.实施马歇尔计划 D.在西德进行货币改革

23.欧共体形成和发展产生的影响不包括

A.使西欧经济繁荣和政治稳定

B.消除了西欧各国的矛盾

C.美国经济霸主地位严重动摇

D.冲击了美苏两极格局

第Ⅱ卷(共160分)

注意事项:

1.用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷上。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

二、本卷共6小题,共160分。

37.(28分)对人的尊重和对生存权、发展权的追求,推动了人类文明的进步。回答:

(1)战乱使庐舍为墟,生灵涂炭。《汉书》记载“汉兴,高祖初入关,约法三章曰:‘杀人者死,伤人及盗抵罪。’……兆民大悦”。

结合“约法三章”的背景,谈谈你对该法规内容及其历史作用的认识。(4分)

(2)美国《独立宣言》和法国《人权宣言》确认了“天赋人权”的思想和“主权在民” 的原则。

试从经济、政治、思想方面概括这两大文献产生的历史背景。(8分)

(3)《世界人权宣言》指出,生命、自由和人身安全是最基本的人权。近代中国人民经历了屈辱、抗争和获得新生的历史。北京见证了这一过程。

下面是编辑中的“北京地区人权历史报告”的三张资料卡片。参照范例,分别在“抗争篇”和“新生篇”中填写一个发生在近代北京的历史事件,条目自定,简介限60字。(16分)

范例:

【屈辱篇】

条目:“火烧圆明园”

简介:第二次鸦片战争中,英法联军洗劫并焚毁了北京举世闻名的皇家园林圆明园这是中国和世界文化的重大损失。

【抗争篇】

条目:

简介:

【新生篇】

条目:

简介:

40.(25分)铁路是工业化的一个缩影,对经济发展和社会进步起着巨大推动作用。

材料一

1835年德意志仅有铁路6公里,1875年的德国铁路已达27960公里。有学者认为,那里稠密的铁路网“在小邦分治主义偏见的长城上打开了一个巨大的缺口”。

材料二

1880年刘铭传奏请修建铁路,刘锡鸿等众多官员纷纷反对,理由是修建铁路“不可行者八,无利者八,有害者九”。如每造铁路,“山川之神不安,即旱潦之灾易召”;火车飞行,“路稍不平,则或激轮而全车皆碎”;仿西洋造火车,借英、法等国金钱,无由归还,“诸强邻遂相陵逼,几至亡国”。清政府认为“铁路断不宜开”的现点不无道理,遂搁置修路倡议。

回答:

(1)根据材料一,结合所学知识,概括铁路对当时德国社会发展的作用。(4分)

(2)结合材料二,你认为清统治者当时反对修建铁路说明了什么?(3分)对中国社会有何影响?(4分)

(3)根据保路运动发生的原因,分析20世纪初国人对建设铁路认识的转变。(6分)

2004年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

一、选择题:(共140分)

12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.D 18.C 19.B 20.C 21.D 22.C 23.B

二、非选择题:(共160分)

37.答案要点:

(1)约法三章体现了对人的生命和财产的尊重,获得人民拥护。是刘邦战胜项羽的原因之一。

(2)经济:资本主义工商业发展。政治:殖民统治、专制统治阻碍资本主义的发展。思想:启蒙思想的传播。

(3)参考条目:

抗争篇条目:“五四运动”、“一二?九运动”、“卢沟桥抗战”等。

新生篇条目:“北平和平解放”、“中国人民政治协商会议”、“共同纲领”等。

40.答案要点:

(1)促进了德国的统一和经济的发展。

(2)说明清统治者思想愚昧保守,不能顺应世界发展潮流;

影响:中国铁路起步晚,影响了中国社会的发展;便于列强侵夺中国铁路路权。

(3)反对清政府将铁路路权出卖给帝国主义(反对清政府的“铁路国有”政策)。反映

出国人对建设铁路重要性的认识加深和维护民族权利的坚定决心。