2003年普通高等学校招生全国统一考试(新课程卷)

文科综合能力测试

第I卷(选择题 共140分)

一、本卷共35小题,每小题4分,共计140分。在每小题列的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

16.改革政治体制是戊戌变法运动的主题之一,百日维新期间光绪皇帝发布诏令

A 裁撤部分中央机构 B 设立议院

C 制定宪法 D 设立制度局主持新政

17.孙中山颁布的《中华民国临时约法》规定,中华民国的主权属于

A 总统 B 议会 C 内阁 D 全体国民

18.抗战胜利后国共两党签订“双十协定”,内容涉及国家政治建设,其要点不包括

A 召开政治协商会议 B 国民党结束“训政”

C 保障人民享有民主自由权利 D 改组国民政府

19.20世纪50年代,我国推动国家民主制度建设的主要举措是

A 在工矿企业实行民主改革 B 建立人民代表大会制度

C 发动群众参加共产党的整风运动 D 成立全国政协

20.中国共产党第十六次代表大会报告在谈到完善社会主义民主制度时指出:“坚持和完善人民代表大会制度,保证人民代表大会及其常委会依法履行职能”。在下列选项中,属于全国人大常委会职能的是

A 制定和修改宪法 B 依法管理国家行政事务

C 制定法律,监督宪法和法律的实施 D 依法裁决有争议的诉讼案件

在中国历史上,农民、农村和农业问题在不同时期具有不同内容。回答21~23题。

21.清前期实行的“摊丁入亩”赋役改革有利于

A 人口自由流动 B 土地兼并 C 稳固自然经济 D 减轻地租

22.经过土地革命,根据地农民获得的经济和政治利益是

①分到了田地 ②分到了地主的全部财产

③摆脱了封建剥削与债务 ④摆脱了政治压迫

A ①②④ B ①③④ C ②③④ D ①②③④

23.下列与农业合作化有关的表述,正确的是

A 在农业合作化的高潮中,中共公布了过渡时期总路线

B 农业合作化完成后,国家开始对资本主义工商业进行改造

C 农业合作化完成后,农村的土地所有制发生了变化

D 农业合作化完成后,国家开始实行粮食统购统销政策

世界近现代史上,一些国家曾经称霸一时,但最终不可避免地衰落。回答24~27题。

24.下列关于早期殖民帝国西班牙的表述中,正确的是

A 进行殖民扩张的目的是占领市场和原料产地

B 殖民地全部在美洲

C 殖民扩张的主要方法是垄断商路,建立商站

D 掠夺的财富没有转化为资本

25.19世纪末,英国失去在世界工业中垄断地位的主要原因是

A 殖民地人民抵制英货 B 没有兴建新兴工业企业

C 工业生产技术和设备更新缓慢 D 成为美国的债务国

26.20世纪70年代初,美国霸主地位发生动摇的表现不包括

A 中国在联合国的合法席位得到恢复

B 美国开始改变战后初期对苏全面强硬政策

C 布雷顿森林体系崩溃

D 日本、西欧成为强大竞争对手

27.世界多级化的发展趋势在进入21世纪之后日趋明显。这主要是因为

A 主要霸权国家的衰落 B 多个力量中心的崛起

C 联合国地位和作用的加强 D 地区一体化组织的建立和加强

28.中国明朝和西欧文艺复兴时期的科学技术都取得了辉煌的成就,这些成就的共同之处是

A 反映了尊重自然、探索自然的精神 B 侧重于理论探索

C 局限于生产、生活层面的探索 D 提倡实验科学

第Ⅱ卷(共160分)

二、本卷共6小题,共160分

38.(28分)长城是被列入世界文化遗产名录的中国古代伟大工程。中华人民共和国恢复在联合国的合法席位后,赠给联合国的礼品之一便是一幅以长城为图案的挂毯。

材料一:汉武帝时期西汉在修复秦长城的基础上继续向西北大规模修筑长城。据《汉书》记载:“北边自敦煌至辽东万一千五百余里,乘塞列燧,……(匈奴)攻之,而不能害。”“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,……置使者校尉领护,以给使外国者。”

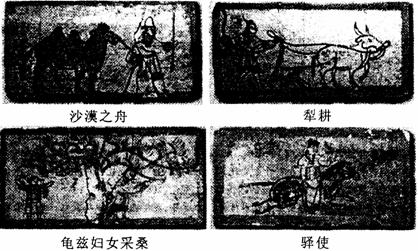

材料二:嘉峪关地区魏晋墓砖壁画:

材料三:据《明史》记载,明中后期增修加固长城,“筑敌台三千,起居庸(关)至山海(关),控守要害,……边备大饬,敌不敢入犯。”长城沿线“九边生齿日繁,守备日囿,田野日辟,商贾日通,边民始知有生之乐。”

回答:(1)嘉峪关魏晋墓砖壁画反映了当时的河西地区的经济发展和社会风貌。透过材料二你获得了什么重要历史信息?(6分)魏晋时期河西地区的繁荣与西汉以来对西北地区的开拓有密切联系,参照材料一与所学知识,分析汉长城如何促进了西北地区的发展。(8分)

(2)参照材料三与所学知识,指出明中后期在处理汉蒙关系上采取了哪些重大举措,(3分)这些举措产生了什么影响?(4分)

(3)九一八事件以后,中国面临严重的民族危机,“把我们的血肉筑成我们新的长城”成为中华民族的心声。1933年,中国军民在长城一线英勇抗击日本侵略军,请举出其中的一个事例。(3分)

(4)参照上述材料与所学知识,请说明为什么长城是中华民族的象征。(4分)

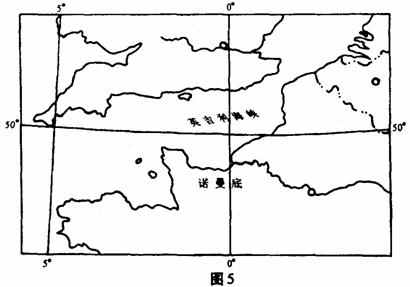

40.(24分)开辟欧洲“第二战场”,是第二次世界大战中的一个重要问题。苏德战争爆发后,苏联要求盟国跨越英吉利海峡在法国开辟第二战场。英国首相丘吉尔以兵力不足和气象条件对渡海作战影响较大为由,一再推迟。读图6回答下列问题:

1943年,整个反法西斯战争形势发生了根本性的转折。1944年,苏军在苏德战场发起了一连串的进攻战役,收复了大片西部领土,向国境以西挺进,这加快了反法西斯战争的进程,但也引起了某些西方政治家的担忧。同年6月,英美最终开辟了第二战场。

(3)从1943年至第二战场开辟期间,反法西战争在政治和军事方面有哪些重大进展?(10分)为什么在这种形势下英美最终开辟了第二战场?(4分)

41.(39分)人口迁移和城市化是人类社会发展历程中的重要现象。

(1)在历史上,美国出现过多种形式的人口迁移,既有大量的欧亚移民,也有血腥的奴隶贸易,还有西进运动中的国内移民。回答:

①19世纪欧亚移民对美国经济发展起到了哪些促进作用?(4分)

②简要分析《宅地法》对西进运动的影响,并指出西进运动的后果。(6分)

一、选择题:(共140分)

16.A 17.D 18.D19.B 20.C 21.A 22.B 23.C 24.D 25.C 26.B 27.B

28.A

二、非选择题:(共160分)

38.(1)使用先进农耕技术(或农业发达);丝绸之路(或道路)畅通;民族经济文化交流密切。抵御匈奴侵扰;实施军事、政治管理;保护商旅往来;有利于民族交往和经济发展。

(2)加强长城防御,阻止蒙古侵扰;与蒙古议和互市。边塞安定,互通贸易,长城南北经济共同发展,促进民族交融。

(3)中国守军在山海关、长城各口抗击日军(或察哈尔民众抗日同盟军收复多伦)。

(4)体现了中华民族的凝聚力(或爱国精神);聪明智慧、坚韧、勤奋、开拓进取。

40.

(3)进展:苏军取得斯大林格勒战役胜利,苏德战场出现转折;苏军大举反攻,矛头直指德国本土。盟军在北非战场取得重大胜利;意大利投降,轴心国集团开始瓦解;开罗会议和《开罗宣言》;德黑兰会议规定苏美英三国在对德作战中一致行动,决定在欧洲开辟第二战场。

原因:军事力量对比有利于同盟国,希望尽早结束战争。力图限制苏联影响,争取在战后欧洲取得有利地位。

41.答案要点:

(1)①为美国经济提供了充足的劳动力,带来了必要的技术和经验;

②促进了人口从东部向西部迁移;印地安人遭到屠杀或驱赶,西部地区得到开发,促进了美国经济的发展;