题目内容

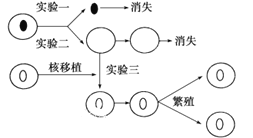

【题目】离子的跨膜运输是神经兴奋传导与传递的基础。突触传递过程中,前、后膜内外离子的移动如下图所示。

请回答问题:

(1)当兴奋传导到突触前膜时,引起突触前膜对Na+通透性的变化趋势为______。在此过程中Na+离子的过膜方式是______。

(2)引起突触前膜上Ca2+ 通道打开的原因是______。

(3)图中①至④表示兴奋引发的突触传递过程。图中过程②表示______。

(4)为研究细胞外Na+浓度对突触传递的影响,向细胞外液适度滴加含Na+溶液,当神经冲动再次传来时,膜电位变化幅度增大,原因是______。

(5)在突触部位胞内的钙离子主要来自于胞外。为证明细胞内钙离子浓度可影响神经递质的释放量,提出可供实验的两套备选方案。

方案一:施加钙离子通道阻断剂,然后刺激突触前神经细胞,检测神经递质的释放量。再在该实验体系中适度增加细胞外液中的钙离子浓度,然后刺激突触前神经细胞,检测神经递质的释放量。

方案二:适度增加细胞外液中的钙离子浓度,然后刺激突触前神经细胞,检测神经递质的释放量。另取一组实验材料施加钙离子通道阻断剂,然后刺激突触前神经细胞,检测神经递质的释放量。

比较上述两个方案的优劣,并陈述理由 __________。

【答案】突然增加,达到一定水平后迅速降低(停止) 易化扩散/协助扩散 神经冲动带来的膜电位变化 进入到胞内的钙离子会促进囊泡内的神经递质释放到突触间隙 膜两侧钠离子浓度差增加,过膜的钠离子数目增加 方案二优于方案一

方案一:施加钙离子通道阻断剂后,然后刺激突触前神经细胞,检测神经递质的释放量,能够反映细胞内钙离子浓度较低时对神经递质释放的影响。而在钙离子通道阻断剂存在的条件下,增加细胞外液的钙离子浓度无法改变细胞内的钙离子浓度,不能反映细胞内钙离子浓度较高时对神经递质释放的影响。因此实验方案有缺陷。

方案二:能反映细胞内钙离子浓度较高和较低时分别对神经递质释放的影响。实验方案设计较全面,实验结果较明确

【解析】

据图分析,兴奋传导至突触小体时,引起钠离子通道的开放,使钠离子内流引起膜电位变化。进而导致钙离子通道打开钙离子内流,细胞内钙离子增多促进突触小泡与突触前膜融合向突触间隙释放神经递质。神经递质与突触后膜上的受体分子结合使钠离子通道打开,引起下一神经元兴奋。

(1)Na+通道的开闭是十分迅速的,兴奋传来时迅速打开,传过后又会迅速关闭。从图中可知钠离子的运输不消耗能量,但利用了载体。说明运输方式应当为协助扩散。

(2)钠离子内流会引起膜电位变化,之后发生钙离子内流。所以引起钙离子通道打开的是膜电位变化。

(3)据分析可知过程②表示突触小泡与突触前膜融合,向外释放递质。

(4)钠离子内流的动力是钠离子的浓度差。细胞外液纳离子浓度增大,浓度差变大。单位时间内流的钠离子增多,膜电位变化幅度增大。

(5)实验目的是验证细胞内钙离子浓度可影响神经递质的释放量。为了充分证明该结论,需要高钙离子和低钙离子两组。施加钙离子通道阻断剂可以使进入细胞内的钙离子减少,增加细胞外液中的钙离子浓度可以使进入细胞内的钙离子增多。但如果先使用了钙离子通道阻断剂,则增大细胞外液中的钙离子浓度是无作用的。

阳光课堂课时优化作业系列答案

阳光课堂课时优化作业系列答案