��Ŀ����

��̽��һ��ʵ�鷽������þ�Ͻ�

| NaOH��Һ |

�������ۣ���1��ʵ���з�����Ӧ�Ļ�ѧ����ʽ��

��2����ʵ���г�ȡ5.4g��þ�Ͻ��ĩ��Ʒ��Ͷ��VmL2.0mol/L NaOH��Һ�У���ַ�Ӧ����NaOH��Һ�����V��

��3��ʵ���У�����þ�Ͻ��ַ�Ӧ���ڳ���ʣ���������ǰ��������е�ʵ�������˳������Ϊ

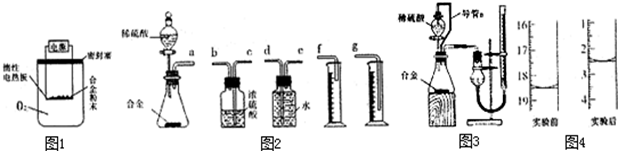

��̽������ʵ�鷽��������xg��þ�Ͻ��ĩ��������ͼ1��ʾװ�õĶ��Ե��Ȱ��ϣ�ͨ��ʹ�������գ�

�������ۣ���4��������Mg��������������ʵ���л���ⶨ��������

��5������ʵ���в��������Ϊyg����ԭ��þ�Ͻ��ĩ��þ����������Ϊ

��̽������ʵ�鷽������þ�Ͻ�

| ϡ���� |

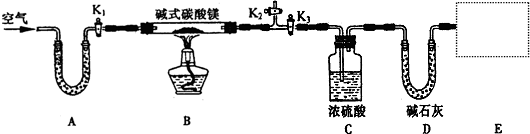

�������ۣ���6��ͬѧ����ѡ����ͼ2��ʵ��װ�����ʵ�飬����Ϊ�����װ��������˳���ǣ�

a��

��7��ͬѧ����ϸ������6�������ӵ�ʵ��װ�ú��������ͼ3��ʾ��ʵ��װ�ã�

��װ���е���a��������

��ʵ��ǰ���ʽ�ζ�����Һ������ֱ���ͼ4����������������Ϊ

��������ͼװ����ȣ��ã�6�������ӵ�װ�ý���ʵ��ʱ��������������ԭ����

��2��þ������������Сʱ�������������������Ҫ������������Һ��࣬ʵ����Ҫ����������Һ�����Ӧ���ڻ�������ֵ���ݴ˼��㣻

��3�����ݷ�Ӧ��Ϊ���������Һ�����֣�Ҫ�õ����������Ҫ��ʵ��������

��4������Mg��Al���ܹ���������ѧ��Ӧ�����������������Ҫ֪�������ݣ�

��5���������þ���������ʵ��������ݺϽ�����������պ��������ʽ�����þ�����ʵ������ټ����þ������������

��6������װ�õ���װ˳�Ͻ����ᷴӦ������ˮ�������ⶨ���������������ʢˮ���Լ�ƿ����һ��Ҫ�̽�������������

��7���ٱ��ַ�Һ©��������ѹǿ����ƿ������ѹǿ��ȣ���Һ©������ʱϡ������˳�����£�������ƿ��ϡ����������ڽ����Һ©��������������Ӷ��������ڼ���ϡ������������������

�ڵζ��ܵ���ֵ��̶����Ϸ������ε����֮��Ϊ�ⶨ�������������ע��Ӧ���ָ������ζ�����Һ��ȸߣ����ռ�������ζ�����Һ��������������С��

�۸���ϡ���ᶨ����ƿ�ܹ��������ų�������

�ʴ�Ϊ��2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2����

��2����þΪ3%ʱ���������ĺ�����ߣ�5.4g�Ͻ�����������Ϊ��5.4g����1-3%��=5.4��97%g����

2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2 +3H2��

54g 2mol

5.4g��97% V��10-3L��2.0mol/L

����54g����5.4g��97%��=2mol����V��10-3L��2.0mol/L������ã�V=97����V��NaOH��Һ����97mL��

�ʴ�Ϊ��97��

��3����Ӧ���������ȫ���ģ�û�з�Ӧ��Ϊ����þ����������þ֮ǰ��Ҫ�������ˡ�ϴ�ӡ����������Ȼ���ٳ��������������Ӷ�������Ͻ���þ�ĺ�����

�ʴ�Ϊ�����ˡ�ϴ�ӡ�������壻

��4��Mg��Al����������Ӧ�����ɽ������������ⶨ�������������

�ʴ�Ϊ�����պ�����������

��5����xg��þ�Ͻ��ĩ�к���n molþ��zmol������24n+27z=x�٣�

�ٸ��ݷ�Ӧ��ϵʽ��Mg��MgO��Al��Al2O3�����õ���yg������ݴ���ʽΪ��40n+51z=y�ڣ�

���ݢ٢ڽ�ã�z=

| 3y-5x |

| 18 |

| 3y-5x |

| 18 |

| 9y-15x |

| 2 |

x-

| ||

| x |

| 17x-9y |

| 2x |

�ʴ�Ϊ��

| 17x-9y |

| 2x |

��6��װ�õ���װ˳�Ͻ����ᷴӦ������ˮ�������ⶨ���������������ʢˮ���Լ�ƿ����һ��Ҫ�̽���������������ѹǿԭ����ˮ�ų�����Ͳ��ˮ��������������������������Ͳ�ڵ���Ӧ������Ͳ�ײ���������˳��Ϊ����a���ӣ�e����d���ӣ�g����

�ʴ�Ϊ��e��d��g��

��7����װ���е���a�������ǣ����ַ�Һ©��������ѹǿ����ƿ������ѹǿ��ȣ���Һ©������ʱϡ������˳�����£�������ƿ��ϡ����������ڽ����Һ©��������������Ӷ��������ڼ���ϡ������������������

�ʴ�Ϊ�����ַ�Һ©��������ѹǿ����ƿ������ѹǿ��ȣ���Һ©������ʱϡ������˳�����£�������ƿ��ϡ����������ڽ����Һ©��������������Ӷ��������ڼ���ϡ������������������

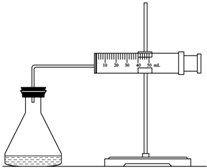

�ڵζ��ܵ���ֵ��̶����Ϸ������ε����֮��Ϊ�ⶨ��������������ռ�������ζ�����Һ�������С����Ӧǰ�ζ��ܶ���Ϊ18.50mL����Ӧ��ζ��ܶ���Ϊ2.50mL�����Բⶨ���������Ϊ��18.50mL-2.50mL=16.00mL��

�ʴ�Ϊ��16.00mL��

������ϡ���������ƿ�У���ʹ������������Ҳ�Ὣƿ�ڿ����ų���ʹ�����������ƫ��ʵ�����ʱ�����ӹ��ƿ����Ͳ�ĵ�����������ˮ���ڣ�ʹ�����������ƫС��

�ʴ�Ϊ������ϡ���������ƿ�У���ʹ������������Ҳ�Ὣƿ�ڿ����ų���ʹ�����������ƫ��ʵ�����ʱ�����ӹ��ƿ����Ͳ�ĵ�����������ˮ���ڣ�ʹ�����������ƫС��

�����������Ů��ͯ������ϵ�д�

�����������Ů��ͯ������ϵ�д���1��M�����ֶ�����Ԫ����ɣ�ÿ��M���Ӻ���18�����ӣ���������ģ����ͼ��ʾ�����M��Ħ������Ϊ32g/mol���������Ϊ2��ԭ�ӽṹʾ��ͼ�� ��

��2����֪1.0mol��L��1NaHSO3��Һ��pHΪ3.5��������ˮ������ҺpHѸ�ٽ��͡���ҺpH���͵�ԭ���� �������ӷ���ʽ��ʾ����

��3���ڳ��³�ѹ���������£�N2�ڴ�����TiO2��������H2O��Ӧ������1molNH3��O2ʱ�������仯ֵΪ382.5kJ���ﵽƽ���˷�ӦNH3���������¶ȵ�ʵ���������±�����÷�Ӧ���Ȼ�ѧ����ʽΪ ��

|

T/K |

303 |

313 |

323 |

|

NH3������/��10��1mol�� |

4.3 |

5.9 |

6.0 |

��4������Һ�У�һ��Ũ�ȵ�NH4�����ܽⲿ��Mg(OH)2���壬��Ӧ���£�

2NH4+(aq) + Mg(OH)2(s)

Mg2+(aq)

+2NH3��H2O(aq)

Mg2+(aq)

+2NH3��H2O(aq)

д��������Ӧ��ƽ�ⳣ������ʽ

ij�о���ѧϰС��Ϊ̽��Mg2+��NH3��H2O��Ӧ�γɳ���������������������ʵ��

|

ʵ��� |

�����1 mol/L��ˮ��0.1 mol/L MgCl2��Һ��� |

���ɰ�ɫ���� |

|

ʵ��� |

�����0.1 mol/L��ˮ��1 mol/L MgCl2��Һ��� |

������ |

�����ʵ��١��ڲ�����ͬ�����ԭ�� ��

��5���������£���ѧ��ӦI��(aq)+ ClO��(aq) = IO��(aq) + Cl��(aq)�ķ�Ӧ���ʼŨ�ȡ���Һ�е����������ӳ�ʼŨ�ȼ���ʼ���ʼ�Ĺ�ϵ���±���ʾ��

|

ʵ���� |

I���ij�ʼŨ�� (mol��L��1) |

ClO���ij�ʼŨ�� (mol��L��1) |

OH���ij�ʼŨ�� (mol��L��1) |

��ʼ����v (mol��L��1�� s��1) |

|

1 |

2 �� 10��3 |

1.5 �� 10��3 |

1.00 |

1.8 �� 10��4 |

|

2 |

a |

1.5 �� 10��3 |

1.00 |

3.6 �� 10��4 |

|

3 |

2 �� 10��3 |

3 �� 10��3 |

2.00 |

1.8 �� 10��4 |

|

4 |

4 �� 10��3 |

3 �� 10��3 |

1.00 |

7.2 �� 10��4 |

��֪���г�ʼ��Ӧ�������й�����Ũ�ȹ�ϵ���Ա�ʾΪv= k [I��]1 [ClO��]b [OH��]c���¶�һ��ʱ��kΪ��������

�����ʵ��2��ʵ��4��Ŀ���� ��

����ʵ����4������Ũ�Ȳ��䣬������Һ�����ֵ���ΪpH = 13����Ӧ�ij�ʼ����v= ��

ʵ������H2O2�ֽⷴӦ��ȡ����ʱ������������Լӿ췴Ӧ���ʣ�ij�о���ѧϰС��Ϊ�о�����FeCl3������O2�������ʵ�Ӱ�죬�������������ʵ�鷽�������±������������������Լ���һ�������Ϻ���з�Ӧ��

ʵ������H2O2�ֽⷴӦ��ȡ����ʱ������������Լӿ췴Ӧ���ʣ�ij�о���ѧϰС��Ϊ�о�����FeCl3������O2�������ʵ�Ӱ�죬�������������ʵ�鷽�������±������������������Լ���һ�������Ϻ���з�Ӧ��