题目内容

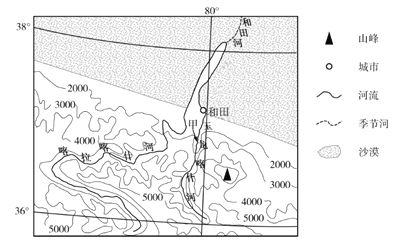

【题目】读我国黄河中下游部分区域等高线地形图,回答问题。

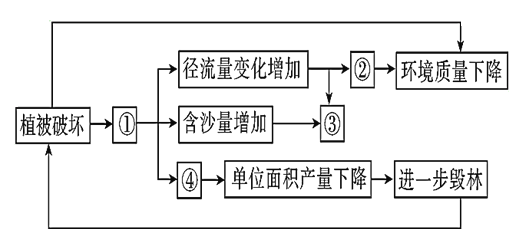

(1)分析R河在图中M点以上河段所流经地区最主要的生态环境问题是什么?其形成的自然原因有哪些?

(2)写出甲地的地貌类型,简述甲地地貌类型的形成过程。

(3)说出R河自M至N的流量变化特点,并分析流量变化原因。

(4)图示地区水资源短缺,请你结合所学知识,提出一些合理化建议。

【答案】(1)水土流失严重,夏季多暴雨;沟壑纵横,地形崎岖;黄土土质疏松;地面裸露,植被稀少。

(2)甲区域为冲积扇,河流上游地形坡度大,水流搬运能力强,河流将上游泥沙带到出山口;在出山口因坡降骤减,水流搬运能力大为减弱,部分挟带的泥沙堆积下来,形成从出口顶点向外辐射的扇形堆积体。

(3)流量变小;原因:MN河段为地上河,流域面积小,少支流汇入和地下水补给;沿途下渗和人为用水使流量变小。

(4)上游修建水库,跨流域调水,减少浪费,防止水污染;提高全民的节水意识,改进农业灌溉技术,发展节水农业,提高工业用水的利用率,加强对工业废水处理等。

【解析】

本题组考察学生基础知识的掌握情况以及看图析图能力,涉及到的知识点主要是区域定位,黄土高原水土流失的原因,河流流量特征以及水资源短缺的措施,需要抓住图中关键信息,结合基础知识答题。

(1)读图,M河是黄河,M点以上河段流经黄土高原。黄土土质疏松,地面裸露,植被稀少。该地区夏季多暴雨,地表沟壑纵横,地形崎岖,侵蚀作用强烈。所以最主要问题是水土流失严重。

(2)根据图中等高线数值变化、弯曲状况及其甲区域的形态可知,该地地貌形态为冲积扇,由图可知该河流上游地区海拔高,等高线密集,说明地形坡度大,流水搬运能力强,河流将上游泥沙带到出山口;在出山口因地形变平坦,坡降骤减,河道水面变宽,流速变缓,挟带的泥沙堆积下来,形成从出口顶点向外辐射的扇形堆积体。

(3)评价河流的流量变化一般为大小两方面,主要受河流的补给条件、引水量等方面分析原因。读图,结合所学分析,黄河自M至N河段流量变小,主要是由于MN河段为地上河,流域面积小,缺少支流汇入和地下水补给;沿途下渗和人为用水使流量变小。所以自M至N的流量变化特点是流量变小。

(4)图示区位于华北平原和黄土高原区,缓解水资源短缺一般从开源与节流两大方面考虑,只要建议合理即可。从开源上来说有上游修建水库,跨流域调水;从节流方面来说减少浪费,防止水污染,提高全民的节水意识,改进农业灌溉技术,发展节水农业,提高工业用水的利用率,加强对工业废水处理等。

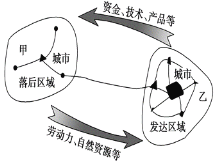

【题目】阅读图文资料,回答下列问题。

长江三角洲经济区包括上海市、江苏省和浙江省,区域面积占全国的2.19%,GDP总量占全国的21.7%,城市人口比重达68%。 “长江三角洲城市群”已跻身六大世界级城市群。下图为长江三角洲经济区城市分布示意图。

上海是该地区最重要城市。表格为“上海最近三次人口普查人口数量及年龄构成统计”。

四普 | 五普 | 六普 | ||

普查年份 | 1990 | 2000 | 2010 | |

人口总数(万人) | 1334 | 1674 | 2302 | |

年龄构成(%) | 0-14岁 | 9.4 | 11.5 | 10.1 |

15-64岁 | 72.4 | 76.3 | 81.3 | |

〉65岁 | 18.2 | 12.2 | 8.6 | |

(1)依据资料,归纳长江三角洲城市群的特征。

(2)根据表格数据,描述上海市人口年龄结构的变化特点。

(3)表格显示,上海在2000年(五普)之后人口总数增长较快,请说明原因。

(4)长江三角洲地区的景观如下图中 (A、B、C、D)图所示,请运用所学地理知识分析该地景观的形成原因。