题目内容

有下列四种盐的固体粉末:氯化镁、硝酸钠、硝酸银、碳酸钾,从中分别取样,两两混合,加入蒸馏水,都能够得到无色透明溶液的盐是( )A.氯化镁

B.硝酸钠

C.硝酸银

D.碳酸钾

【答案】分析:要求找出满足“两两混合”“得到无色透明溶液”条件的物质组合,要达到“无色透明溶液”的要求,所选两种物质的溶液必须为无色且相互间不能反应生成沉淀.

解答:解:氯化镁和硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,碳酸钾和氯化镁反应生成碳酸镁沉淀,二硝酸钠不和另外三种物质反应,所以硝酸钠都能够得到无色透明溶液.

故选:B.

点评:本题主要考查了复分解反应和溶液的带色问题,混合后会生成沉淀、气体、水的能够反应.

解答:解:氯化镁和硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,碳酸钾和氯化镁反应生成碳酸镁沉淀,二硝酸钠不和另外三种物质反应,所以硝酸钠都能够得到无色透明溶液.

故选:B.

点评:本题主要考查了复分解反应和溶液的带色问题,混合后会生成沉淀、气体、水的能够反应.

练习册系列答案

天天向上一本好卷系列答案

天天向上一本好卷系列答案 小学生10分钟应用题系列答案

小学生10分钟应用题系列答案

相关题目

某校同学对市场上的食品疏松剂进行了如下探究.

某校同学对市场上的食品疏松剂进行了如下探究.实验一:甲小组的同学收集到一包主要成分是小苏打(碳酸氢钠)的疏松剂

(1)取样品溶于适量的水中,测得溶液的pH大于7.

(2)向小苏打样品中滴加盐酸,有大量气泡产生,经检验该气体是二氧化碳.该反应的化学方程式为

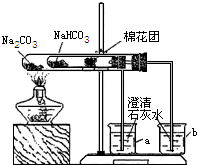

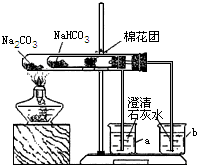

(3)同学们通过查阅资料,在老师的指导下采用了如图所示装置用小苏打和纯碱做了对比实验.实验中小试管内沾有无水硫酸铜粉末的棉花球变成蓝色,a烧杯中石灰水无明显现象,

b烧杯中石灰水了现白色浑浊.试回答:①在实验结束时,操作上要注意的问题是:

②由实验(3)可以得出的结论是

实验二:乙小组的同学收集到一包名为“臭粉”的疏松剂,为探究其组成,进行实验:

(1)“臭粉”为一种白色固体,易溶于水;

(2)取少量样品与稀盐酸混合后产生了可以使石灰水变混浊的气体;

(3)取少量样品加热后,产生了有刺激性气味的气体;

(4)少量样品与氢氧化钠溶液混合后共热,产生了使湿润的红色石蕊试纸变蓝的臭气.

调查后得知,“臭粉”的主要成分是初中化学课本中一种常见的盐.

①你认为该盐是

②用“臭粉”作疏松剂的油炸食品放置后再销售和食用的原因可能是

③某些小商贩喜欢选用“臭粉”代替“小苏打”作疏松剂的原因可能是

实验三:丙小组同学探究小苏打、“臭粉”在制作食品过程中产生气泡的原因

(1)两种疏松剂产生的气体中都含有

(2)小组的同学将少许面粉加入水中取上层液体用pH试纸测得:pH=7.猜测产生气体的原因是

实验四:丁小组的同学在某超市发现一种复合疏松剂--发酵粉,其成分见表:

| 成分 | 所用物质 |

| 碳酸盐类 | 碳酸氢钠 |

| 酸性物质 | 柠檬酸、酒石酸等 |

| 疏松剂 | 明矾 |

| 其他成分 | 淀粉、脂肪酸等 |

(2)为测定其中碳酸氢钠的质量分数,小组的同学设计了如下实验,其主要实验步骤如下:

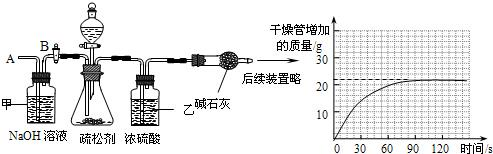

Ⅰ.按图组装仪器,将50.0g试样放入锥形瓶中,加入足量某酸溶液;

Ⅱ.测量一定时间内干燥管内物质增加的质量(见下列曲线);

Ⅲ.待锥形瓶中不再产生气泡时,打开活塞B,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;

Ⅳ.再次称量干燥管内物质增加的质量;

Ⅴ.重复Ⅲ和Ⅳ的操作,直至干燥管内物质质量不变.

讨论:

①步骤Ⅰ.加入样品前还应检查

②装置乙的作用是

③请利用有关数据计算试样中碳酸氢钠的质量分数.(写出计算过程,本小题4分)

某校同学对市场上的食品疏松剂进行了如下探究.

某校同学对市场上的食品疏松剂进行了如下探究.

实验一:甲小组的同学收集到一包主要成分是小苏打(碳酸氢钠)的疏松剂

(1)取样品溶于适量的水中,测得溶液的pH大于7.

(2)向小苏打样品中滴加盐酸,有大量气泡产生,经检验该气体是二氧化碳.该反应的化学方程式为________.

(3)同学们通过查阅资料,在老师的指导下采用了如图所示装置用小苏打和纯碱做了对比实验.实验中小试管内沾有无水硫酸铜粉末的棉花球变成蓝色,a烧杯中石灰水无明显现象,

b烧杯中石灰水了现白色浑浊.试回答:①在实验结束时,操作上要注意的问题是:________

②由实验(3)可以得出的结论是________.北方农村地区用“碱面”(碳酸钠)蒸馒头时,必须先将面粉发酵(产生一些有机酸)的原因是________.

实验二:乙小组的同学收集到一包名为“臭粉”的疏松剂,为探究其组成,进行实验:

(1)“臭粉”为一种白色固体,易溶于水;

(2)取少量样品与稀盐酸混合后产生了可以使石灰水变混浊的气体;

(3)取少量样品加热后,产生了有刺激性气味的气体;

(4)少量样品与氢氧化钠溶液混合后共热,产生了使湿润的红色石蕊试纸变蓝的臭气.

调查后得知,“臭粉”的主要成分是初中化学课本中一种常见的盐.

①你认为该盐是________,它加热后反应的方程式为________

②用“臭粉”作疏松剂的油炸食品放置后再销售和食用的原因可能是________.

③某些小商贩喜欢选用“臭粉”代替“小苏打”作疏松剂的原因可能是________.

实验三:丙小组同学探究小苏打、“臭粉”在制作食品过程中产生气泡的原因

(1)两种疏松剂产生的气体中都含有________.推测产生这种气体的原因有________;________.

(2)小组的同学将少许面粉加入水中取上层液体用pH试纸测得:pH=7.猜测产生气体的原因是________.

实验四:丁小组的同学在某超市发现一种复合疏松剂--发酵粉,其成分见表:

| 成分 | 所用物质 |

| 碳酸盐类 | 碳酸氢钠 |

| 酸性物质 | 柠檬酸、酒石酸等 |

| 疏松剂 | 明矾 |

| 其他成分 | 淀粉、脂肪酸等 |

(2)为测定其中碳酸氢钠的质量分数,小组的同学设计了如下实验,其主要实验步骤如下:

Ⅰ.按图组装仪器,将50.0g试样放入锥形瓶中,加入足量某酸溶液;

Ⅱ.测量一定时间内干燥管内物质增加的质量(见下列曲线);

Ⅲ.待锥形瓶中不再产生气泡时,打开活塞B,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;

Ⅳ.再次称量干燥管内物质增加的质量;

Ⅴ.重复Ⅲ和Ⅳ的操作,直至干燥管内物质质量不变.

讨论:

①步骤Ⅰ.加入样品前还应检查________,所加的酸溶液是________.

②装置乙的作用是________;从导管A处缓缓鼓入一定量的空气时,装置甲的作用是________.

③请利用有关数据计算试样中碳酸氢钠的质量分数.(写出计算过程,本小题4分)